陽光灑進拉薩的一個(ge) 藏式小院裏,79歲的普次仁正坐在院裏看書(shu) ,書(shu) 頁間夾著一張張寫(xie) 著漢藏文字的白紙,字跡工整。

海報製作:新華社記者邱星翔

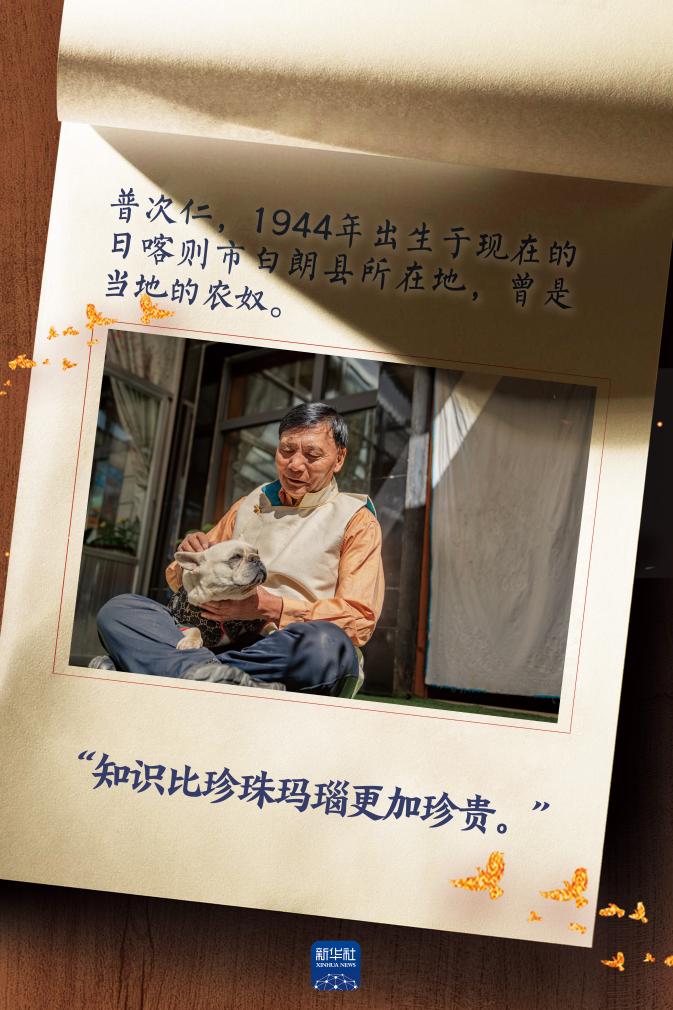

1944年,普次仁出生於(yu) 現在的日喀則市白朗縣所在地,父親(qin) 、母親(qin) 都是當地農(nong) 奴,靠務農(nong) 勉強支付農(nong) 奴主的房租和田租。全家人租了農(nong) 奴主的一間土房子,夏天漏雨,冬天滴水成冰。他說,有的農(nong) 奴隻能睡四麵漏風的破爛帳篷,有的嬰兒(er) 在牛圈裏出生,當晚就夭折。

13歲,普次仁迎來生命中的一個(ge) 重要轉折。那一年,他進入格薩拉康小學(現日喀則市第一小學)念書(shu) 。

普次仁在小區健身(3月23日攝)。新華社記者 丁增尼達 攝

“知識比珍珠瑪瑙更加珍貴。”普次仁倍加珍惜學校的學習(xi) 時光。畢業(ye) 後,他在日喀則從(cong) 事翻譯工作。在工作中,他積極向漢族同事請教,學習(xi) 做簡報、算賬。“有一位同事寫(xie) 漢字很漂亮,也願意教我,我的漢字也越寫(xie) 越好。”

對知識的渴求,普次仁從(cong) 未停歇。1993年,49歲的普次仁前往北京大學進修英語。2007年,他又參加電腦培訓班。退休以後,普次仁發揮餘(yu) 熱,在拉薩市師範學校附屬小學擔任校外德育輔導員。

“我童年沒上過學,是個(ge) 文盲。後來上學改變了我的命運。”普次仁常跟周圍人說:“現在政策這麽(me) 好,更要讓孩子好好讀書(shu) 。”

西藏自80年代起就實行教育“三包”(包吃、包住、包學習(xi) 費用)政策,今年“三包”標準達到5620元每人每年,惠及74.6萬(wan) 名學生。

普次仁換上藏裝,準備前往西藏百萬(wan) 農(nong) 奴解放紀念館義(yi) 務講解(3月23日攝)。新華社記者 丁汀 攝

2022年開始,普次仁每年都會(hui) 身著藏裝,在西藏百萬(wan) 農(nong) 奴解放紀念館義(yi) 務講解。他說:“隻有牢牢銘記舊西藏沉重的曆史,才能更加珍惜新西藏幸福的生活。”(參與(yu) 記者:丁增尼達、丁汀、邱星翔)

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。