渴望下館子?來看看這部外出就餐史

等到生活秩序恢複正常,人們(men) 又會(hui) 湧入餐館。以一如既往的熱情,繼續創造未來外出就餐的無限可能。

在21世紀,居住在一個(ge) 2188.6萬(wan) 人口規模的超大城市裏,如果想滿足口腹之欲,有超過21萬(wan) 家餐館、41種菜係可供選擇——如果你已經習(xi) 慣了這樣的生活,可能很難想象“無法出門吃飯”是一種怎樣的體(ti) 驗。

人們(men) 正在適應這件事。受新冠肺炎疫情影響,自5月初以來,一些餐飲經營單位暫停堂食。對習(xi) 慣了燈紅酒綠的都市人而言,這種感受幾乎和人類剛剛“發明”餐館時的曆程一樣艱難。

幾千年前也有相似的情況:人們(men) 可以在出門時帶著食物,也能從(cong) 小攤販那裏買(mai) 點兒(er) 吃的,但沒有能夠坐下來用餐的地方——餐館。

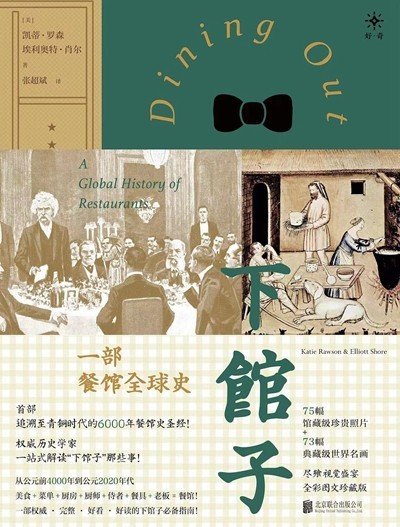

相比食物的曆史,餐館的曆史要更短些。美國曆史學家凱蒂·羅森和埃利奧特·肖爾認為(wei) ,在餐館用餐的所有要素都是後來被發明出來的,包括菜單、服務生和單獨用餐的座椅。這兩(liang) 位曆史學家細數了近6000年來的餐館曆史,將其記錄在了4月出版的新書(shu) 《下館子:一部餐館全球史》中。他們(men) 從(cong) 美食、菜單、廚房、侍者、機器等多角度出發,呈現了一部頗具趣味的外出就餐史。

第一批餐館和在外吃飯的人

一個(ge) 餐館得以建立的社會(hui) 基礎是,人們(men) 願意和“沒有血緣關(guan) 係的人共享食物和水”。

古代的民眾(zhong) 並不容易接受這件事。羅森和肖爾發現,他們(men) 很少在家以外的地方吃飯。隻有在出行(有關(guan) 工作、宗教、戰爭(zheng) 、貿易)、談判(有關(guan) 商務、外交)和慶祝活動中,人們(men) 才會(hui) 願意與(yu) 陌生人在公眾(zhong) 場合用餐。

例如,在銅器時代(約公元前3300年),人類在美索不達米亞(ya) 平原大規模生產(chan) 陶器,勞動者每天工作的回報就是一個(ge) 裝著食物、上麵刻著“吃”字的陶碗,他們(men) 不得不在工作之餘(yu) 一起吃飯。盡管這些用餐行為(wei) 與(yu) 我們(men) 今天所說的“餐館”概念不同,但也形成了後期餐館文化的一部分。

《下館子:一部餐館全球史》認為(wei) ,雅典時期的“會(hui) 飲”更接近於(yu) 我們(men) 今天的餐館的萌芽。“會(hui) 飲”意為(wei) “一起飲酒”“歡宴”,除了分享食物,它更是一種以飲酒為(wei) 中心,世俗性、社會(hui) 性、感官性的活動。

世界上有曆史可考的第一批餐館,出現在中國宋朝。羅森和肖爾將此歸功於(yu) 宋代開封的人口規模與(yu) 城市貿易:“隻有在一個(ge) 可以容納商務旅行者的足夠大的重商主義(yi) 經濟的十字路口,城市的發展才能保證餐館文化的完全形成。”

盡管今天的人們(men) 對於(yu) 餐館就餐的經典想象通常來自法餐:穿著講究,進入一家西餐廳赴約,服務生會(hui) 在門口迎接你,帶你來到預約的餐桌前,遞給你一份詳盡的菜單。四周燈光稍暗,安靜優(you) 雅。你決(jue) 定點一份奶油意大利麵,而你的同伴點了一份牛排,還有一些甜點和酒品。就餐結束後,服務生會(hui) 根據你們(men) 所點的菜品開具一份賬單,恭送你們(men) 離開。

事實上,這些流程在18世紀60年代首次在巴黎亮相之前,一直是在中國傳(chuan) 承並被傳(chuan) 播到全球。

透過古文獻,我們(men) 大約可以看到一家“插四時花,掛名人畫”的開封餐館。此處供應“紅絲(si) 水晶膾”“石肚羹”“生軟羊麵”“香糖果子”等琳琅滿目的菜品,新到的食客盯著菜單,不知該如何點菜,麵露窘迫。訓練有素的店小二們(men) 唱念著顧客的菜單,疊拿著十幾個(ge) 碗穿梭在後廚前堂之間。食物被盛在精美的瓷器漆器裏端上來,小曲入耳,燈火蒸騰。

餐館作為(wei) “提供飽腹之物的文化機構”

在餐館吃飯,不僅(jin) 僅(jin) 是填飽肚子這麽(me) 簡單。

德國社會(hui) 學家齊美爾認為(wei) ,人們(men) 其實並不能共享食物——畢竟一個(ge) 人吃過的那部分,另一個(ge) 人不能再吃。一起用餐,實際上是在分享一種經曆,包括同樣的空間、同樣的習(xi) 慣等等。

在這本書(shu) 裏,羅森和肖爾將餐館視為(wei) 一個(ge) “提供飽腹之物的文化機構”,一個(ge) “展現藝術和自動化程度的地方”。它強調可見性和景觀性,有著特定的環境、固定的流程、專(zhuan) 業(ye) 的人員,還需注意種種瑣碎的用餐禮儀(yi) 。

在18世紀末至19世紀初的巴黎,觀看和被觀看是餐館用餐的核心。人們(men) 可以自由地審視周圍的世界,並注意自己的形象。這給沒有過公開用餐經驗的顧客帶來壓力,如美國旅行家卡羅琳·柯克蘭(lan) 所寫(xie) :“在餐館就餐對於(yu) 來巴黎旅行的女性是一件新奇的事……這確實需要一些練習(xi) ,才不至於(yu) 在用餐過程中偷偷地東(dong) 張西望,看是否有人在看你。”

18世紀末至19世紀初,人們(men) 格外崇尚技術和自動化,對創新的熱切追求推動了許多餐館的出現和繁榮。從(cong) 美味醬汁的開發到菜單的印刷,再到煤氣照明的使用,城市環境和室內(nei) 裝飾越來越光彩靚麗(li) ,外出就餐也隨之成為(wei) 一種享受的娛樂(le) 行為(wei) 。隨著晚餐約會(hui) 成為(wei) 一種流行的休閑活動,餐館也開始延長營業(ye) 時間。

伴隨著餐館出現的,還有美食評論文章和其他關(guan) 於(yu) 廚師、食物和就餐的書(shu) 籍。法國美食家格裏莫·德·拉雷尼耶被譽為(wei) “美食新聞寫(xie) 作的締造者”,他提出了“構成一家偉(wei) 大餐館的標準”:必須能夠滿足人們(men) 的幻想和欲望。

他幫助樹立起了法國餐館的文化標誌,即“餐館是一個(ge) 與(yu) 眾(zhong) 不同且有自己規則的地方,在這裏,看菜單、點正確的食物和酒,會(hui) 發展成一種有品位的行為(wei) ,需付出努力才能表現良好。”正如美國學者安德魯·P.黑利所說,優(you) 雅進餐是“階級成員身份的公開聲明”。

直到法國餐館“出口”至全球,這種禮儀(yi) 和品味的規範始終如影隨形。在19世紀的歐洲和美國,法國餐館幾乎一直保持著文化主導地位。

讓窮人和女性擁有外出就餐的權利

19世紀的歐美餐館,並不是所有人都有資格進出。

外出就餐是一種權利,一開始隻有上層階級才能享用。直到這些精英名流及其生活習(xi) 慣被媒體(ti) 廣泛報道,逐漸推動了一場將餐館作為(wei) 按需休閑場所的社會(hui) 運動,服務於(yu) 中產(chan) 階級的餐館開始出現。到了19世紀中葉,窮人也可以在餐館用餐。

披薩最早作為(wei) 意大利窮人的食物,因為(wei) 餐館的出現,從(cong) 街頭小吃變成了人們(men) 坐下來食用的菜品,又逐漸成為(wei) 一種全球美食。羅森和肖爾認為(wei) ,從(cong) 曆史和全球角度來看,坐下來用餐是種特權。

對女性而言也是如此。在19世紀初的歐美國家,很少見到女性顧客出入餐館——女性外出就餐會(hui) 被視為(wei) 不檢點。1907年的《紐約時報》還曾報道過一名女性被禁止進入餐館時與(yu) 服務生的衝(chong) 突事件。這位女士後來將餐館告上了法庭,然而她在法庭上遭到了嘲笑,證詞一律被駁回。法院表示,餐館可以繼續要求女性入內(nei) 時須由男性陪同,但也須為(wei) 女性提供用餐區域。

20世紀初,美國和歐洲的中產(chan) 階級女性才逐漸成為(wei) 核心顧客群,外出就餐的麵貌發生改變。以女性為(wei) 中心的餐飲機構在城市中出現了,女性老板的數量也在增加。

茶室、冰激淩店和小吃店裏幾乎坐滿了女性,當時一本暢銷雜誌如此描述:“當午餐時間到來,女士們(men) 蜂擁而入。對於(yu) 一個(ge) 漫步走進這些餐館的男性來說,他會(hui) 認為(wei) 自己是一個(ge) 入侵者。”

餐館的麵貌也因此發生變化。以往餐館常使用深色木材、絲(si) 絨和深沉的裝飾風格。但在以女性為(wei) 中心的空間,裝飾設計多傾(qing) 向於(yu) 輕盈:明亮的光線、透明的織物、淡色的花卉圖案等等。

外出就餐逐漸在各種情境和社會(hui) 角色中得以實現,社會(hui) 各階層的人都會(hui) 把外出就餐當作社交、處理事務和娛樂(le) 的方式。小酒館、咖啡館、冰激淩店、披薩店等等類別豐(feng) 富的餐館,已經超越了法國餐館的理想模式,但“同時仍保留著它作為(wei) 一種令人向往的模式而存在”。

到了今天,在家吃飯也成為(wei) 外出就餐的一種延伸。點外賣,或是從(cong) 超市裏購買(mai) 已經包裝好或加工好的食物,幾乎已經成為(wei) 疫情期間的“外出就餐”新常態。

“或許作者未曾預見,當這本書(shu) 的中文版麵世時,餐館行業(ye) 會(hui) 因一場橫掃全球的疫情而遭受重創,每個(ge) 人的生活也隨之發生根本的變化。”本書(shu) 譯者張超斌如是說。

不過,在漫長的餐館發展史中,這大約隻是一個(ge) 短暫的中斷。等到生活秩序恢複正常,人們(men) 又會(hui) 湧入餐館。以一如既往的熱情,繼續創造未來外出就餐的無限可能。(杜佳冰)

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信