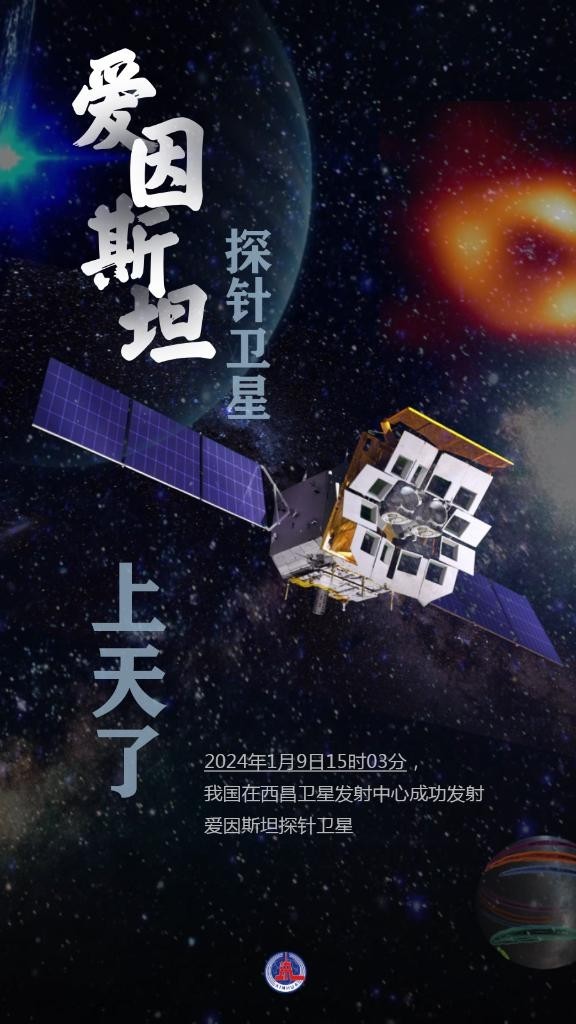

中國發射新天文衛星 探索變幻莫測的宇宙

新華社記者 金立旺 秦迎 編製

新華社西昌1月9日電(記者喻菲、楊春雪、劉藝煒)中國9日發射了一顆新的天文衛星,將采用一種從(cong) 龍蝦眼獲得靈感而研發的全新探測技術,捕捉宇宙中如煙花般時隱時現、轉瞬即逝的神秘現象,揭示宇宙鮮為(wei) 人知的一麵。

從(cong) 西昌衛星發射中心由長征二號丙運載火箭送入太空的愛因斯坦探針衛星重1.45噸,大小如一輛大型越野車,外形像一朵有12片花瓣盛開的雙蕊荷花。

已從(cong) 事30多年空間天文研究的衛星首席科學家、中國科學院國家天文台研究員袁為(wei) 民說:“這是我見過的最漂亮的衛星,‘花瓣’是12台寬視場X射線望遠鏡,‘花蕊’是兩(liang) 台後隨X射線望遠鏡。”

這些望遠鏡組成了一座空間天文台,它將幫助科學家捕捉超新星爆發出的第一縷光,搜尋和精確定位引力波源,發現隱藏的黑洞以及宇宙中更遙遠、更暗弱的天體(ti) 和現象。黑洞和引力波都是愛因斯坦廣義(yi) 相對論曾作出的重要預言,衛星因此而得名。

狂暴的宇宙

從(cong) 小喜歡仰望燦爛星河的袁為(wei) 民說,人眼能看到的星空靜謐祥和,但實際上宇宙裏有很多劇烈的天體(ti) 活動,例如超大質量恒星死亡時的爆炸,黑洞撕裂並吞噬恒星,奇異的中子星、黑洞相互碰撞並合……

公元1054年,北宋宮廷天文學家就記錄過一次可與(yu) 明月爭(zheng) 輝的超新星爆發事件,近千年後人類發現了它的遺跡——蟹狀星雲(yun) 和其中的中子星,成為(wei) 中國對世界天文研究的重大貢獻。

“這種爆發天體(ti) 是組成宇宙的一部分,產(chan) 生於(yu) 天體(ti) 演化以及致密天體(ti) 形成和演化的關(guan) 鍵階段,我們(men) 對其中一些物理本質和過程仍不清楚,它們(men) 可作為(wei) 宇宙學、星係研究的探針,也是探索極端條件下物理規律的實驗室。對它們(men) 的研究能夠幫助我們(men) 回答宇宙由什麽(me) 構成、什麽(me) 物理規律支配著宇宙的運行,以及宇宙如何開始與(yu) 終結這些最基本的科學問題。”袁為(wei) 民說。

他說,這些神奇的爆發天體(ti) 和現象往往發出X光,但X光無法穿透地球大氣層。直到人類有能力將探測器送入太空,才在X射線波段發現了宇宙各處如煙花般不停閃耀的另一麵。

太空中的“龍蝦眼”

這些爆發天體(ti) 和現象通常是突然出現、不可預期的,被稱為(wei) 暫現源。目前科學家已發現的暫現源隻是宇宙中的冰山一角,如何才能更多地捕捉到它們(men) 呢?

“這就像去河裏捕魚,我們(men) 不知道魚從(cong) 哪裏來,隻能織一張很大的網。”衛星載荷科學家淩誌興(xing) 說,寬視場X射線望遠鏡就是灑向宇宙的“大網”,可以同時觀測全天的1/12,花瓣形的巧妙設計可以既讓探測器看向各個(ge) 方向,又排列緊湊節省空間。

這種望遠鏡是科學家從(cong) 龍蝦眼睛奇特的聚焦成像原理中受到啟發,研製出的一種特殊新型X射線望遠鏡,在國際上首次同時實現大視場全天監測和X射線聚焦成像。

淩誌興(xing) 說,正是得益於(yu) 采用了龍蝦眼望遠鏡技術,愛因斯坦探針可以對目前知之甚少的軟X射線波段進行大視場、高靈敏度、快速時域巡天監測。

“衛星上的後隨X射線望遠鏡是中國主導、國際合作研製的,這兩(liang) 台望遠鏡光子接收麵積大、靈敏度高、視場大,不但適合對天體(ti) 暫現源進行快速後隨觀測,自身也可獨立發現爆發源和暫現源。”負責這項研發的中國科學院高能物理研究所研究員陳勇說。

首席科學家助理張臣介紹,當寬視場X射線望遠鏡接收到來自暫現源的X光信號,星載計算機會(hui) 實時處理觀測到的數據,提取暫現源方位和亮度信息,調整衛星姿態朝向該天體(ti) ,用後隨X射線望遠鏡開展高精度跟蹤觀測,兩(liang) 種望遠鏡互相補充配合。

項目團隊還聯合相關(guan) 單位自主研發了可觀測空間X射線的CMOS(一種圖像感光元件)探測器,是X射線天文探測技術上的另一項重要創新。

愛因斯坦探針將對宇宙中的高能暫現天體(ti) 開展係統性巡天監測;有望發現隱身的沉寂黑洞,研究其形成演化和物質吸積過程;搜尋來自引力波事件的X射線信號並精確定位;還將觀測中子星、白矮星、超新星、宇宙早期伽馬暴等天體(ti) 和現象。

“我期待發現人類前所未見、前所未知的新現象、新天體(ti) 。”袁為(wei) 民說。

據介紹,愛因斯坦探針是中國科學院空間科學先導專(zhuan) 項二期繼太極一號、懷柔一號、誇父一號之後,研製的又一顆空間科學衛星,歐洲空間局和德國馬普地外物理研究所共同參與(yu) 了衛星項目。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信