【藏北故事】留在心中的歌:藏北,從遊牧走向安居新生活

近幾年,我作為(wei) 北京建藏援藏工作者協會(hui) 的一名誌願者,在向藏北牧民發放高原撿拾車活動中,驚喜地看到一個(ge) 個(ge) 嶄新、整齊的高原村落出現在藍天碧水間,一麵麵鮮豔的五星紅旗飄動在家家戶戶的屋頂。這讓我不由得想起“逐水草而居”的藏北牧民從(cong) 遊牧走向安居的新生活。

從(cong) 2006年開始,西藏實施了以農(nong) 房改造、遊牧民定居和扶貧搬遷為(wei) 重點的農(nong) 牧民安居工程。截至到2012年9月底,藏北高原的那曲地區(現那曲市)安居房工程完成投資30.2億(yi) 元,實際完成安居工程84971戶,受益農(nong) 牧民人口達36萬(wan) 餘(yu) 人。當時,那曲地區40.9萬(wan) 農(nong) 牧民人口中,已有近九成農(nong) 牧民實現了安居夢。

這是申紮縣一處牧民安居房頂上飄揚的五星紅旗(唐召明2019年9月21日攝)

這些安居工程以“政府扶一點、援藏幫一點、銀行貸一點、群眾(zhong) 籌一點”的方式,最大限度降低了農(nong) 牧民群眾(zhong) 的建房成本。

據了解,根據貧困戶、民房改造戶和遊牧定居戶三類群眾(zhong) 的實際情況,那曲地區製訂了不同的投資幫扶標準,其中針對貧困戶的投資幫扶力度最大,每戶達31000元;農(nong) 房改造群眾(zhong) 每戶23000元,並以“宜改則改,宜建則建,宜遷則遷”的原則,最大程度地尊重農(nong) 牧民群眾(zhong) 的選擇和生活習(xi) 慣。此外,考慮到遊牧人群逐水草而居、流動性較大等特點,確定了每戶20000元的投資幫扶標準。

藏北高原幅員遼闊,人口稀少,高寒缺氧,風災、雪災自然災害頻繁。

千百年來,在頻繁遷徙的“逐水草而居”的遊牧生活中,藏北牧民的“家”一直馱在犛牛背上,搬來搬去。

每當冬季來臨(lin) ,狂風和大雪給牧民生活造成了嚴(yan) 酷挑戰,而分散式的傳(chuan) 統牧業(ye) 生產(chan) ,又讓每家每戶難以靠自身的力量改善居住條件。

18世紀初,舊西藏地方政府在黑河(即那曲)為(wei) 地方政府派的官員建了一個(ge) 土坯房以備過冬,這是藏北高原遼闊的原野上的第一個(ge) 土木建築。

這是班戈縣一位牧民在帳篷外的牛毛繩上晾曬羊皮(唐召明1987年攝)

古往今來,大規模遷徙和小範圍內(nei) 的移動,牧民最常用的都是“黑帳”。它用犛牛的長毛織成帳篷料,帳篷料有七寸多寬,長短由帳篷的大小而定,然後把若幹幅料縫成兩(liang) 片,兩(liang) 片相連的縫隙有兩(liang) 尺多寬,頂部當作天窗,相連的兩(liang) 邊都用白色帳篷料所鑲。這樣兩(liang) 片相接以白對白,牧民忌諱黑對黑相接,因此門簾是白色的。帳篷大小根據自家條件和家庭人口縫製,沒有一個(ge) 特殊規範的範式。它因用黑牛毛縫製,故稱“黑帳”。

“黑帳”是牧民生產(chan) 和生活中最常用的帳篷。牧民在遷徙過程中,每到一個(ge) 水草充盈的地方,選好了地址,就將帳門朝東(dong) 鋪開,將其頂部四角的牛毛繩子係在木橛上釘入地,然後在帳幕中穿入一根橫梁,用兩(liang) 根立柱從(cong) 梁兩(liang) 端撐起,之後調整四角拉繩的鬆緊,四周的拉繩選擇適宜的角度,保持力的平衡,以求達到穩定的形狀結構。

這是文部辦事處(現尼瑪縣)一戶牧民人家在帳篷裏用牛糞取暖燒茶(唐召明1989年12月攝)

牛毛帳篷麵積約在十平方米大小,中間是火塘。帳篷四角堆放著裝有糧食、衣物和毛皮的口袋。

20世紀80年代,借著改革開放的春風,這片世界第三極的高天厚土,實行了牧業(ye) 生產(chan) 承包責任製,有力地促進了牧業(ye) 生產(chan) ,牧民收入也逐年提高。尤其是在劃塊經營的草原上,牧民群眾(zhong) 家庭有了相對獨立的草場,不需要大的遷徙,於(yu) 是牧民中開始有人建房居住。

通過多年的牧民定居、扶貧開發工程的實施,藏北牧民逐步結束了逐水草而居的遊牧生活。從(cong) 遊牧到定居,對牧民的生活而言是一個(ge) 偉(wei) 大的進步和變革。

這是在雙湖特別區(現為(wei) 雙湖縣)多瑪鄉(xiang) 新建的牧民安居房(唐召明2009年攝)

牧民旺堆的家在西藏那曲地區雙湖特別區(現那曲市雙湖縣)多瑪鄉(xiang) 。我在這裏看到,這個(ge) 鄉(xiang) 的牧民幾乎全都搬進了漂亮的安居房,明亮的玻璃、紅綠相間的藏飾窗欞、畫工精致的彩繪,一切都令人驚喜不已。

“以前跟著黑帳篷四處遷徙,條件很艱苦,現在黨(dang) 的政策好,我們(men) 搬進了新房,日子過得更幸福了。” 旺堆說。

目前,多瑪鄉(xiang) 牧民幾乎家家戶戶都能收看到電視,不少牧民還購置了移動電話,而且各種藏飾家具、冰箱和冰櫃等也配置齊全。

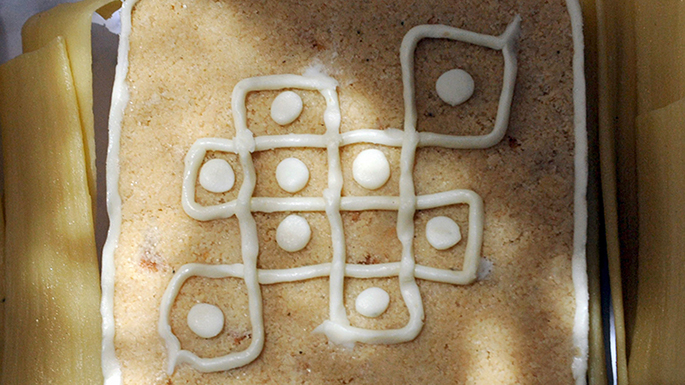

這是尼瑪縣文部鄉(xiang) 南村一戶人家請來畫師為(wei) 自家安居新房進行室內(nei) 彩繪(唐召明2009年攝)

據介紹,為(wei) 減輕農(nong) 牧民購置家具、家電的負擔,當地商務局還專(zhuan) 門為(wei) 農(nong) 牧民購置家具、家電提供一定比例的補貼。其中,家具消費每戶補貼25%,電視、手機等家電消費每戶補貼20%。

隨著改革開放和牧區經濟體(ti) 製改革的深入,牧民的生活水平顯著提高。那曲縣(現色尼區)羅瑪鎮西熱村牧民紮巴家有一個(ge) 大大的太陽玻璃暖房,屋裏內(nei) 飾具有鮮明的藏族風情。“這是國家幫的忙,不然,我們(men) 蓋不了這麽(me) 好的房子。” 紮巴動情地說。

每到夜晚,這片土地就開始刮起嗖嗖的冷風,在這堅固的住房裏,孩子們(men) 都在溫暖的屋裏認真地學習(xi) ,紮巴最開心的就是全家人聚在一起的時刻。

過去,由於(yu) 居住分散,藏北牧民的孩子上學成了難題,有的路途遙遠,有的居住地附近難以找到學校。如今,西藏實施了安居工程,這些難題迎刃而解。

這是那曲縣(現色尼區)羅瑪鎮中心小學的學生在窗明幾淨的教室裏上課(唐召明2014年4月9日攝)

在那曲縣羅瑪鎮,最漂亮的建築就是鎮裏的小學。藏北高原麵積很大,過去天氣變化的時候,很多學生不能保證到校學習(xi) ,如今牧民們(men) 相對集中居住,這給教育發展提供了便利,羅瑪鎮牧區適齡兒(er) 童的入學率達到了百分之百。

政府提供的義(yi) 務教育在這裏得到有效的實施,學生的學費、住宿費和餐費全部由政府支付。

政府援建的安居工程,除了提供部分房屋建設費用外,還為(wei) 各個(ge) 居民點配套了道路、飲水、電、廣播、電話、學校、文化設施等公共設施。

前幾年,我在尼瑪縣城見到一位開著東(dong) 風牌卡車的榮瑪鄉(xiang) 牧民, 名叫才多。他正往自家的東(dong) 風牌卡車裏裝新買(mai) 的電視機、藏櫃、卡墊等物品。見我好奇,他興(xing) 奮地告訴我:“援藏幹部給我們(men) 蓋了許多漂亮的定居房,我買(mai) 這些東(dong) 西是為(wei) 搬新居用的。”他還說,“我前幾年買(mai) 了這輛汽車運輸貨物很方便,徹底告別了祖輩們(men) 把家安在犛牛背上的曆史。”

這是雙湖特別區(現雙湖縣)嘎措鄉(xiang) 一牧民在安居房裏用電動攪拌壺打製酥油茶(唐召明2009年攝)

安居工程大大改善了藏北牧民群眾(zhong) 的生活條件,衣食無憂的生活狀況已經不能滿足藏北牧民的需求,他們(men) 追求著更加美好的精神生活。

據在尼瑪縣工作了12年的漢族幹部、縣農(nong) 牧局局長謝秀國介紹,現在這裏鄉(xiang) 鄉(xiang) 通公路,截至到2009年,僅(jin) 尼瑪縣就有80% 以上的牧民人家購買(mai) 了摩托車,還有不少的牧民買(mai) 了汽車和拖拉機。

每年盛夏,這裏都會(hui) 迎來草原上最盛大的節日——賽馬節。牧民們(men) 安居樂(le) 業(ye) ,不再為(wei) 居住條件發愁,到了重大節日,他們(men) 都身著盛裝走出家門,或騎著摩托車,或開著私家汽車或拖拉機來到賽馬場。特別是那些昔日貴族人家才能擁有的華麗(li) 昂貴的服飾,如今穿在了普通牧民身上,草原成為(wei) 歡樂(le) 的海洋。

這是尼瑪縣俄久鄉(xiang) 一戶剛搬進安居房的牧民人家(唐召明2009年攝)

如今,這些通了水、路、電、通訊、廣播電視等配套基礎設施的一排排藏式民居,使藏北農(nong) 牧民獲得了良好的家居生活條件,冰箱、彩電、摩托車、汽車等現代用品已進入許多牧民家庭,農(nong) 牧民們(men) 開始過上安居樂(le) 業(ye) 的新生活,紛紛稱讚安居工程是“民心工程”“德政工程”和“幸福工程”。(新利平台 文、圖/唐召明)

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

-

【藏北故事】留在心中的歌:藏北高原“三獸”,荒原生命裏的最好代表

據西藏自治區環境廳最近發布的《2021年西藏自治區生態環境狀況公報》顯示,西藏仍是世界上環境質量最好的地區之一。[詳細] -

【藏北故事】留在心中的歌:課本裏的鋼鐵“天路”帶我們上西藏

我最近驚喜獲悉,國家計劃在今年6月下旬對青藏鐵路格拉段進行電氣化改造,總工期三年,項目估算總投資148.4億元,其中西藏段72.06億元。[詳細] -

【藏北故事】尋味藏北,酥油是牧民離不開的食品之寶

酥油是藏北牧民生活中的寶中之寶,食品之精華,人們離不開它。這種似黃油的乳製品,是從牛、羊奶中提煉出的脂肪。[詳細]

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信