“天路”見證四川阿壩村民生活變遷:“原先走兩天,如今一小時”

“原先去南木達賣犛牛,要騎馬趕著牛群走山路。30多公裏,走兩(liang) 天,夜裏還擔心犛牛走丟(diu) 。如今路通了,牧場到鎮上隻需一個(ge) 多小時!”吾克基村村民格波望著麵前的“尚藍天路”,眼神裏滿是歡喜。“蟲草、貝母、牛奶,都好賣了!”

村民口中的“尚藍天路”,是一條連接四川阿壩藏族羌族自治州壤塘縣上杜柯鄉(xiang) 和南達木鎮,途經吾克基村、阿斯瑪村、三郎村的鄉(xiang) 道。這條海拔3000米以上、總長近40公裏的水泥公路,劃破長滿青草的山脊,奮力向遠方延伸。

航拍“尚藍天路”。安源 攝

趕路時間“跳水般”縮短,是村民們(men) 對“尚藍天路”最直接、最深刻的體(ti) 驗,但這還不足以概括天路的全部價(jia) 值。“以前犛牛拉到鎮上賣,就是一口價(jia) 。”壤塘縣交通運輸局副局長何東(dong) 明回憶,曾經牧民擔心來回奔波,在市場上不敢還價(jia) ,養(yang) 了三年的犛牛“一口價(jia) ”就脫手了。如今,天路讓村民在犛牛價(jia) 格上擁有了“議價(jia) 權”:一頭犛牛的售價(jia) 相比以前提高了近一倍,達到八九千元(人民幣,下同)。而且,村民不必每次都把犛牛運到鎮上,一些企業(ye) 會(hui) 主動上門收購。

除了犛牛生意好轉,“尚藍天路”還激活了周邊村子犛牛奶、蟲草、貝母等土特產(chan) 的銷售。“沒路的時候,犛牛肉、犛牛奶幾乎賣不出去。”格波說,由於(yu) 缺乏保鮮措施,費力背到鎮上的土特產(chan) 早在途中就已變質。2018年5月“尚藍天路”正式通車後,格波隔三差五就開著家裏的麵包車,把新鮮貝母運到幾十公裏外鎮上的農(nong) 貿市場。僅(jin) 是貝母,每年就為(wei) 格波家帶來近6萬(wan) 元的收入。

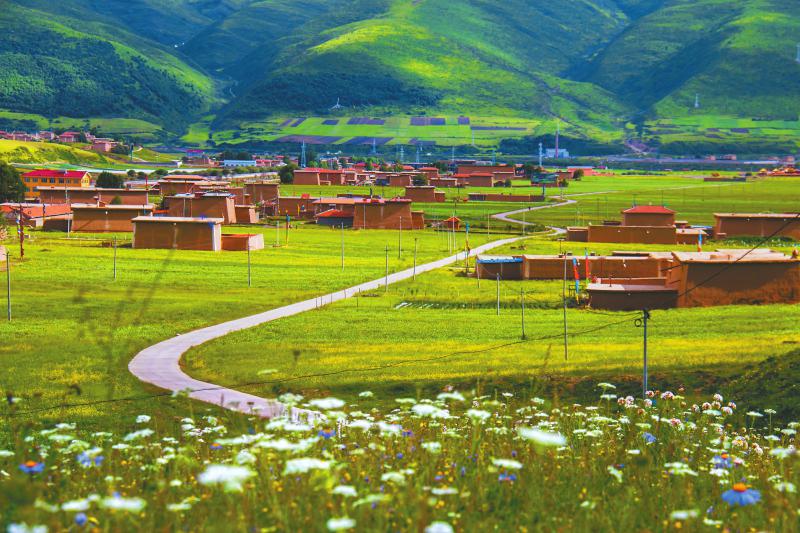

“尚藍天路”旁的自然風光。安源 攝

在“尚藍天路”海拔4200餘(yu) 米的最高處,當地人專(zhuan) 門修建了一處可容納近百人的觀景台。從(cong) 這裏縱目遠眺,幾十公裏外的群山與(yu) 天空連成一片。天路修通後,每逢7月、8月阿壩旅遊旺季,南來北往的汽車往來不斷,附近村民對此喜聞樂(le) 見。“旅遊帶動了村裏的農(nong) 家樂(le) ,遊客會(hui) 到家裏品嚐農(nong) 家飯,也會(hui) 購買(mai) 村民自家製作的犛牛肉和酥油。”吾克基村村民讓尕表示,這些純天然、貨真價(jia) 實的食材還贏來不少回頭客。

“看到犛牛肉、犛牛奶一車車‘走’出大山,這是我最有成就感的事情。”壤塘縣交通運輸局工作人員任永東(dong) 全程參與(yu) 了“尚藍天路”施工。他說,鋪水泥路麵前,施工隊特意墊了一層碎石。如果沒有這道工序,水泥路麵極易因晝夜巨大溫差引起的熱脹冷縮而出現裂痕。“先修出一條質量過關(guan) 的路,村民才能過上質量過關(guan) 的生活。”

2009年以來,中國交通運輸部定點扶貧壤塘縣,部省累計投入資金16.2億(yi) 元,共實施交通項目127個(ge) 。截至2020年6月,壤塘縣公路實際通車總裏程811.1公裏,並分別於(yu) 2016年、2019年實現100%鄉(xiang) 鎮、建製村“通硬化路”“通客車”目標。

從(cong) 村民出行的方式,到土特產(chan) 外銷的門路,再到遊客壓出的車胎痕……“尚藍天路”正悄然改變著沿途村民的生活,而它所帶來的變遷才剛剛開始。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

-

四川阿壩兒女奔康路,寬了!

感恩黨,感恩祖國,感恩援藏幹部,不隻是白洛家,走進阿壩,房頂上掛著的國旗隨處可見。今年2月,阿壩州13個貧困縣(市)全部脫貧摘帽。[詳細]

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信