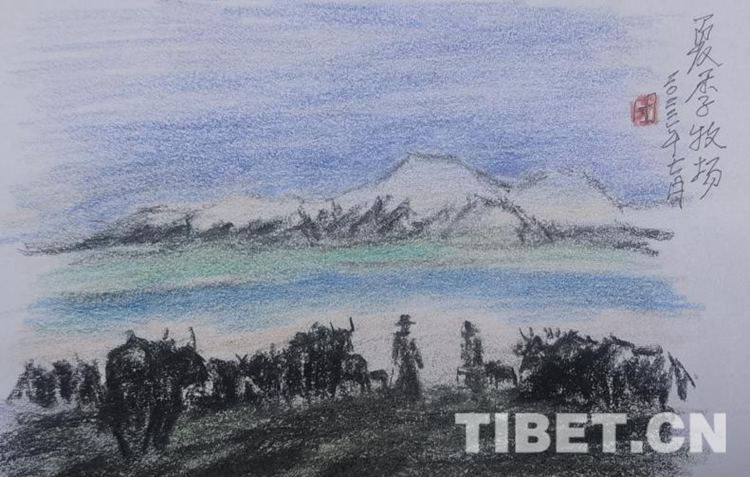

玉樹,犛牛之地印象

7月20日,首屆中國(玉樹)犛牛產(chan) 業(ye) 大會(hui) 在青海省玉樹藏族自治州玉樹市舉(ju) 行,中國肉類協會(hui) 授予青海省玉樹州“中國犛牛之都”稱號。

玉樹州位於(yu) 三江源頭,素有“犛牛之地”的美譽。犛牛由於(yu) 其相對溫順的習(xi) 性,早在符號性岩畫時代就被高原的先民馴服。

生存在高寒地區的人們(men) 能在這裏一輩輩生息,離不開犛牛肉特有的營養(yang) ,使營養(yang) 得到補充、筋骨得以強健、免疫能力得到提升。在玉樹食用牛肉也是最普遍和基本的食物。一個(ge) 月中食用4、5次“手抓牛肉”是常事,在婚喪(sang) 嫁娶、節慶迎賓時更是不可或缺。秋冬之交有的人家宰食3、5頭之多,到了冬至前後,人們(men) 選用優(you) 質的肉切割成條狀放在麻袋裏然後在通風的地方風幹,以備在青黃不接、畜類膘情跌弱的春夏季節食用。

牛皮一般製作成儲(chu) 藏青稞、麵粉等物的包、袋和新生兒(er) 的繈褓,更廣泛地應用到日常的衣袍、鞋帽、繩索等用品。在玉樹通天河古村落“仲達倉(cang) ”,筆者見過可裝3噸青稞的牛皮製作的糧倉(cang) ;毛絨的用途主要是製作帳篷的原料,而帳篷是這個(ge) 牛背民族“逐水草而居”流動的家園。格薩爾王傳(chuan) 說唱藝人的唱詞中有在嘎嘉洛草原上,格薩爾王妃珠姆的父親(qin) 在虎峰宮下紮有能賽馬的牛毛巨型帳篷,這從(cong) 一個(ge) 側(ce) 麵反映了高寒地區的人們(men) 對犛牛產(chan) 業(ye) 發展的期待和渴望。牛糞主要用以禦寒、燒茶煮肉,也有人以牛糞為(wei) 原料製成藏香,在市場很受歡迎。犛牛以前是唯一可以載馱貨物的交通工具,四季輪牧轉場馱牛必不可少。

相應的生活派生出相應的文化現象。長江,被當地人起名為(wei) “母牛河”,藏語音為(wei) “治渠”。以牛命名的山川也比比皆是,如牛心山、牛脊梁、牛蹄彎、牛鼻子山;藏族稱牛為(wei) “諾”,意為(wei) 寶貝。男孩子有起名“諾布”的,意思是寶一樣男子。女孩子起名為(wei) “諾增”,意思是聚寶的仙子。曾聽父親(qin) 講,在藏族百姓的習(xi) 俗中,男女相愛未婚分娩,男方必須送2頭母牛到女方家中。在民間歌舞中,牛也是主角,有的舞蹈動作是模仿牛的樣子,情歌、山歌中更是必不可少的。犛牛在雪域牧民的心中也是忠誠、勇敢、力量、認真、踏實的象征。

一定的犛牛數量在草原生態保護中也起著重要的作用,祖祖輩輩在治多草原駐牧的原治多縣人大常委會(hui) 主任苔萊·索巴深有感受地說:“我們(men) 家每次轉場遷徙,到上一年放過牛的草山,那裏的草長勢好於(yu) 別的地方。那是犛牛補給的營養(yang) ,還有牛蹄踏過的地方草種籽不易被風吹掉,土蓋在上麵,又有雨雪養(yang) 墒,從(cong) 來沒有過黑土灘的事情。”

時代在發展,牛背上的民族走到今天,犛牛產(chan) 業(ye) 喜逢千載機遇。玉樹犛牛獲得國家地理標誌、綠色有機產(chan) 品認證,各級黨(dang) 委政府將支持犛牛產(chan) 業(ye) 作為(wei) 發展和穩定的支柱和根本加以重視、投入,金融方麵有“犛牛貸”扶持,發展生態畜牧業(ye) 已成為(wei) 可持續發展的途徑,而雨後春筍般的合作社、特有種畜基地搭建起畜產(chan) 品增值、牧民增收的新平台,相信玉樹犛牛發展的路子將越走越寬廣。正如這次宣言所述:堅持綠色有機高端產(chan) 業(ye) 發展方向,構建生態、生產(chan) 、生活“共贏”的犛牛產(chan) 業(ye) 聯合體(ti) ,打造綠色有機農(nong) 畜產(chan) 品輸出地主供區,助力鄉(xiang) 村振興(xing) 、帶動增產(chan) 致富、實現可持續發展,齊心協力譜寫(xie) 健康現代幸福生活新篇章!(新利平台 圖、文/才仁當智)

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

-

牢記囑托打造“世界犛牛之都” 首屆中國(玉樹)犛牛產業大會開幕

7月20日,首屆中國(玉樹)犛牛產業大會在青海省玉樹藏族自治州開幕。開幕式上,玉樹州獲得中國肉類協會“中國犛牛之都”授牌,並舉行了“世界犛牛之都”申請儀式。[詳細]

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信