“把脈”江源 守護“中華水塔”——江源科考十年觀察

海報設計:段媛媛

地處青藏高原腹地的長江源區,平均海拔超過4500米,高寒缺氧,水係縱橫,人煙稀少,長期處於(yu) 科研“空白區”。

2012年以來每年開展的江源科考,深入長江源區,摸清生態“本底”,研究變化規律,成為(wei) 對長江源開展次數最多、覆蓋最廣的科研活動之一。一批批科考隊員克服高原反應,“把脈”江源生態,守護“中華水塔”,成為(wei) “把論文寫(xie) 在大地上”的生動寫(xie) 照。

走進江源,定點長期觀測摸清“本底”

“細針形的尖針杆藻,圓形小環藻,像小船的舟形藻……”顯微鏡裏,“90後”研究員李魯丹正細心分辨和記錄各種藻類。這些都是她今年參加江源科考采集的浮遊植物樣本。

“我們(men) 已發現長江源浮遊植物超過40種。”李魯丹說,江源科考需翻山涉水,十分辛苦,“但探秘江源,每次收獲滿滿”。

探尋江河源頭,人類亙(gen) 古不息。作為(wei) 中華民族母親(qin) 河,關(guan) 於(yu) 長江的源頭記載,最早可追溯至先秦時期。1976年,水利部長江水利委員會(hui) 組織科考隊,首次將長江源追溯到唐古拉山主峰各拉丹冬雪山,此後陸續探明“長江三源”:正源沱沱河、南源當曲、北源楚瑪爾河。

在多次考察基礎上,2012年7月長江委長江科學院等機構組織20多人團隊走進江源,拉開江源科考常態化序幕。

“水是萬(wan) 物之源,江源科考始終聚焦水循環主題。”多年江源科考組織者、長江科學院原副院長陳進說,江源研究基礎薄弱,相較於(yu) 單次單項科考,隻有長期、定點的觀測研究,形成“綜合+專(zhuan) 項”科考體(ti) 係,才能全麵摸清江源生態“本底”。

一次江源綜合科考,高原行程4000多公裏,數十個(ge) 固定采樣觀測點,采集江水、泥沙、植被、魚蟲等10多類樣本。十年來,科考隊員陸續查明長江三源各自水質與(yu) 河勢截然不同的原因,鑽取冰川冰芯解讀江源氣候變化密碼,建起長江源區首個(ge) 水生態係統科學研究基地,積累形成涉及江源水資源、水環境、水生態的寶貴“數據庫”。

眾(zhong) 多科考發現的背後,是隊員們(men) 在高原克服困難、艱辛作業(ye) :河穀中遭遇泥石流,距離巨石僅(jin) 一、兩(liang) 米;鑽取冰芯耗時長,被迫深夜驅車翻越山脊;有隊員高原反應出現腦水腫,緊急送醫救治後才脫險。

為(wei) 研究江源水質,長江科學院流域水環境研究所副所長趙良元先後七次參加科考,“‘勇於(yu) 挑戰、誌於(yu) 科學’的江源科考精神,在一批批科考隊員中傳(chuan) 承發揚,激勵大家走進江源、探秘江源”。

探究江源,掌握生態環境變化規律

相較於(yu) 長江幹流“一條大河波浪寬”,江源河流呈現各類辮狀、分汊等形態。加上河床經常“擺動”,導致橋梁、道路極易受到衝(chong) 刷,使用壽命短。為(wei) 掌握江源河流泥沙運動衝(chong) 刷特點,長江科學院河流研究所副所長周銀軍(jun) 團隊,2014年以來先後十上江源。

他們(men) 在冰天雪地中,住帳篷、啃饅頭,在不同河段打孔取樣,首次還原出江源部分河床斷麵曆史形態,發表江源水沙變化和河床演變對路橋水毀影響的論文,為(wei) 完善涉水工程衝(chong) 刷防護和優(you) 化設計奠定基礎。周銀軍(jun) 說,江源生態環境與(yu) 平原截然不同,“科考研究大有可為(wei) ”。

翻開厚厚的《江源科考十年論文集》,60多篇涉及長江源水環境、水生態、水土保持等領域的科研論文收錄其中。“過半論文是近三年發表的,說明江源科考成果正加速湧現。”長江科學院總工程師徐平說,江源科考堅持流域視角和問題導向,對江源生態演變規律研究逐步深入,“多項科研成果屬於(yu) ‘全球首次’”。

多年科考數據顯示,全球變暖大背景下,長江源區過去10多年的平均氣溫比前40多年的氣溫平均值增加了1.4攝氏度。植物作為(wei) 維持江源生態健康的重要基礎,遇到升溫後會(hui) 有哪些變化?

長江科學院博士任斐鵬和孫寶洋在江源布設了15個(ge) 六邊形溫箱,分組開展“模擬增溫試驗”,觀察不同增溫幅度下的植被生態變化。經過連續3年的原位觀測發現,當增溫達到或超過3攝氏度時,江源高寒草甸生態係統變化明顯。任斐鵬說,隨著升溫越高,植被覆蓋度降低、物種密度下降、生物多樣性減少等現象越突出,“這提示我們(men) 要加強監測,提高生態退化風險預警能力”。

新技術、新設備的使用,使江源科考深度和廣度不斷拓展。由長江科學院與(yu) 中科院西北研究院共建的唐古拉山研究區,聚焦江源布曲流域的冰川、河流、湖泊變化,過去主要依靠人工巡測。2016年以來,11套自動觀測站先後架設在研究區,配備三維激光掃描儀(yi) 等設備,建成國際一流的冰川、凍土、氣象、水文的全天候自動在線觀測體(ti) 係。

多次參加科考的長江科學院水資源研究所副總工程師洪曉峰介紹,自動觀測利用物聯網,突破氣候環境對野外人工作業(ye) 的限製,每年獲取各類數據近50G,使冰川進退、凍土凍融、降雨變化等情況一目了然。

保護江源,守護“中華水塔”奔流不息

一條條人工孵化的小頭裸裂尻魚苗放流後,在南源當曲暢遊棲息。今年夏季,長江源特有的小頭裸裂尻魚首次實現增殖放流,標誌著江源特有物種保護取得新突破。

江源自然條件惡劣,已知生存魚類僅(jin) 6種。來自長江科學院的科考隊員李偉(wei) ,經過連續三年多的試驗,基本掌握小頭裸裂尻魚的越冬、產(chan) 卵和人工繁育機理,“一旦出現種群衰減,就能通過增殖放流快速恢複”。

長江源所在的“中華水塔”,是國家的生命之源,是重要生態安全屏障。青海省水文監測數據顯示,過去五年間長江源年均自產(chan) 水資源總量達266.17億(yi) 立方米,相當於(yu) 全國6300多萬(wan) 人一年的用水量。

“源頭之於(yu) 長江,好比大腦之於(yu) 人體(ti) 一樣,牽一發而動全身。”多次參加科考的青海省水文水資源測報中心水資源部部長李燕說,江源生態極其敏感和脆弱,保護江源對長江大保護舉(ju) 足輕重,江源科考正成為(wei) 江源保護的重要科研支撐平台。

十年來,對江源地區20多個(ge) 建設項目開展水資源利用評估論證,確保不影響當地水生態;搭建河湖生態安全立體(ti) 監測和預警技術平台,盡可能降低湖泊擴張和河床改道對基礎設施和生態環境影響;牽頭製定三江源國家公園水文水生態監測規劃……一係列科研成果,為(wei) 江源保護提供有力支撐。

江源草甸草淺土薄,隊員們(men) 鑽孔取樣時盡量減少取樣量;魚類分散棲息,捕撈的各種魚經測量後多數放生;野外遇到塑料袋等垃圾,主動收集帶回基地處理。長江科學院水資源所所長許繼軍(jun) 說,江源科考落腳在江源保護,確保“一江清水向東(dong) 流”。

“十年江源科考,搭建了一個(ge) 科考平台,取得了一批科研成果,更重要的是在一大批青年科研工作者中播下了研究江源、保護江源的種子。”長江委副主任胡甲均說,近兩(liang) 年科考中,一大半隊員都是“90後”,不少都是首次上江源,“青春在江源閃耀,他們(men) 在科考中成長成才”。

越來越多的高校和科研院所陸續加入,給江源科考帶來更多的跨學科、跨機構合作。來自南京大學地理與(yu) 海洋科學學院的“90後”博士後王成龍,去年首次參加江源科考,將“碳循環”課題研究地點從(cong) 海上拓展到江源。“江源科考中,不同學科隊友交流合作,能碰撞出更多思想火花。”他說,廣袤江源還有更多未知空間,“值得長期探索研究,永葆‘中華水塔’奔流不息”。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

-

科普圖解|科考設備顯身手 “體檢”大江之源

近日,在青海省玉樹藏族自治州,水利部長江水利委員會長江科學院牽頭組織的2022年江源綜合科學考考察啟動。[詳細] -

行走江之源 影記科考行

在這次科考中,“90後”已成為隊中主力,其中過半的年輕隊員也是首次上高原參加科考。[詳細] -

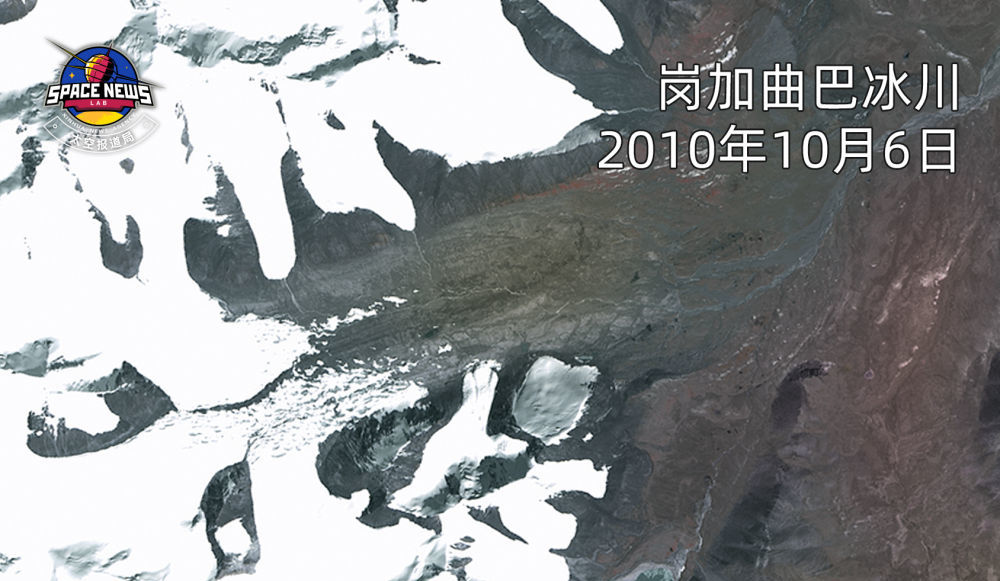

全球連線|太空視角見證長江源之變

位於青藏高原腹地的長江源區,平均海拔超過4500米,是我國重要生態安全屏障。江源地區的每處變化,關係著長江流域整體生態安全,值得深入關注和研究。[詳細] -

衛星新聞|江源科考:跟著衛星探秘長江源

由長江水利委員會長江科學院等單位近期聯合開展的2022年江源科考活動中,新華社記者獨家隨隊全程采訪,同時借助新華社衛星新聞實驗室提供的衛星遙感數據,記錄了江源之變。[詳細]

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信