青藏科考:如何在高原上新建“接地氣”的綜合觀測站?

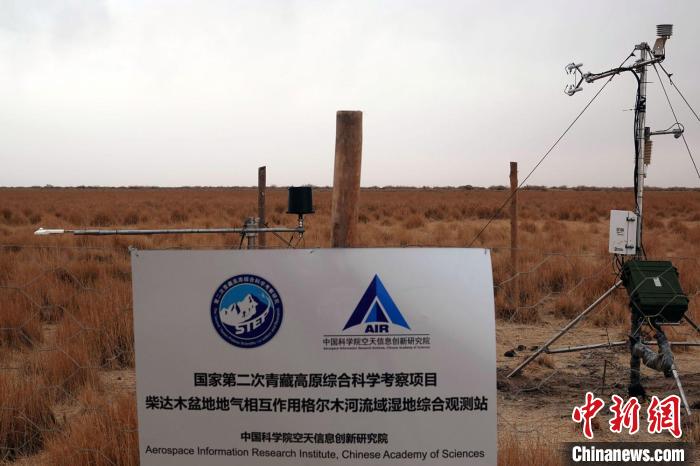

根據中國第二次青藏高原綜合科學考察研究(第二次青藏科考)相關(guan) 任務需求,從(cong) 提出規劃到野外選址、從(cong) 洽談確定到站點建設、從(cong) 設備安裝到測試運行,第二次青藏科考項目“西風-季風協同作用及其影響”亟需新建的一個(ge) 重要野外觀測站點——柴達木盆地地氣相互作用格爾木河流域濕地綜合觀測站(格爾木濕地站),在大漠戈壁上曆經一周多時間和“多波多折”之後終於(yu) 建成。

經過不懈努力,格爾木濕地站終於(yu) 建成,第二次青藏科考中科院空天院分隊在站前合影慶祝。中新社記者 孫自法 攝

這是第二次青藏科考“西風-季風作用區非均勻下墊麵地氣相互作用機載通量觀測”科考分隊、中國科學院空天信息創新研究院(中科院空天院)對地觀測水循環與(yu) 全球變化團隊建立的被形象稱為(wei) “接地氣”的濕地野外觀測站,與(yu) 草地站觀測將各有側(ce) 重、優(you) 勢互補,觀測、采集柴達木盆地區域地氣相互作用數據,助力科研人員開展青藏高原生態環境、水循環與(yu) 全球變化相關(guan) 科學研究。

經過不懈努力,第二次青藏科考中科院空天院分隊建設的格爾木濕地站終於(yu) 建成。中新社記者 孫自法 攝

4月中旬,啟程下一階段科考行程前,本次青藏科考分隊領隊、中科院空天院對地觀測水循環與(yu) 全球變化團隊首席科學家賈立研究員和科考隊員一行在格爾木濕地站上合影留念,他們(men) 對此次新站選址建設過程中幾經“山重水複疑無路,柳暗花明又一村”、笑言“跑斷了腿、磨破了嘴”的經曆印象深刻,感慨良多。

賈立指出,格爾木地區雖然氣候極為(wei) 幹燥,但是發源自昆侖(lun) 山冰川、積雪融水的格爾木河及其支流,維持了格爾木流域的草場和濕地,觀測柴達木盆地地氣相互作用的格爾木濕地站,與(yu) 草地站和規劃中的荒漠站相結合,形成格爾木地區不同生態梯度和幹濕地表條件下地氣相互作用綜合密集觀測網絡,是今年夏季即將開展的大規模地基-空基-天基立體(ti) 協同觀測試驗任務的重要地基觀測組成部分,為(wei) 空基和天基觀測等提供地麵驗證信息。同時,也將改變該地區地氣相互作用觀測數據匱乏的局麵,有望為(wei) 青藏高原生態環境研究和全球氣候變化研究提供“接地氣”的數據支撐服務。

經過不懈努力,格爾木濕地站終於(yu) 建成,第二次青藏科考中科院空天院分隊向航拍無人機揮手合影。中新社記者 孫自法 攝

具體(ti) 負責草地濕地兩(liang) 個(ge) “接地氣”觀測站數據接收和處理工作的青藏科考隊員、中科院空天院副研究員鄭超磊介紹說,運行中的草地站地表相對較幹,植被覆蓋較為(wei) 稀疏,新建的濕地站側(ce) 重觀測河漫灘周邊草甸,存在季節性積水,地表相對濕潤,植被更加茂盛。格爾木濕地站建成後,研究團隊就可以分析該地區不同幹濕地表狀況下的地氣交換特征的差異,能夠更全麵地了解青藏高原地區地氣交換過程特征變化。

“兵馬未動,糧草先行”,青藏科考新建野外站點也是如此。中科院空天院助理研究員蔣敏介紹說,在遠離居民區的大漠戈壁上新建一個(ge) 野外觀測站非常不易。確定觀測站建設地點後,首先購買(mai) 圍欄、木樁、鐵絲(si) 、防護網等建站材料,多方聯係車輛將材料運送至建站場地,根據場地情況合理放置各項材料,既要滿足建站需求,還要保證地表狀態不被破壞。建站場地遠離城區,科考隊每天出發時都要帶上饢、餅、自熱米飯等幹糧,在建設場地伴著風沙和牛羊露天野餐。該觀測站建成後,還需安排人員定期維護科研儀(yi) 器設備,讀取觀測數據,確保儀(yi) 器設備安全。

經過不懈努力,第二次青藏科考中科院空天院分隊建設的格爾木濕地站終於(yu) 建成。中新社記者 孫自法 攝

新站選址過程中,青藏科考隊員、中科院空天院博士生周丁旺深入牧區,訪牧民、做科普,並積極主動與(yu) 當地政府溝通,進一步了解草場主信息。廣袤的荒漠戈壁上人煙稀少,科考隊員一行往往驅車數百公裏碰不到一個(ge) 牧民,因此,他不放過任何一個(ge) 與(yu) 偶遇牧民交流的機會(hui) ,由點突破,串聯成線,逐漸打開局麵。

青藏科考隊員白瑜是中科院空天院今年即將畢業(ye) 的博士生,他認為(wei) ,在學校和實驗室中,土壤水分的算法結果隻是一個(ge) 變量(或數字),但來到野外觀測場地,土壤水分就變成科研人員手心能觸摸到的濕度。參與(yu) 青藏科考工作,“讓我更加明白科學知識就像一棵樹,課本或者文獻猶如大樹的枝幹,深入大自然並親(qin) 身體(ti) 會(hui) 它的奇妙變化,才會(hui) 讓科學之樹長出生機盎然的綠葉和花朵”。

格爾木濕地站建設過程中,第二次青藏科考中科院空天院分隊隊員化身搬運工,在高原上開展體(ti) 力勞動。中新社記者 孫自法 攝

青藏科考隊員、中科院空天院博士生呂雲(yun) 哲表示,如果說生命科學專(zhuan) 業(ye) 學生的實驗室是各種試管和燒杯,那地球科學專(zhuan) 業(ye) 學生的實驗室就是廣袤的大地,測量儀(yi) 器是檢測試劑,各種地物之間的物理過程則是實驗要捕捉目標。電腦裏麵再高精度的遙感影像,也描繪不出科考路上遇到的自然風景和真實見聞。走出實驗室,科研工作對他來說不再是電腦中的“0”和“1”,而是變成了山川河流、陽光雨露、狂風沙塵,也能更加具體(ti) 認識地球科學。

青藏科考隊員、中科院空天院博士生陳舊對格爾木的最初印象,是滿眼的荒蕪、泛白的鹽堿地、極度的幹燥,直到深入草場為(wei) 格爾木濕地站選址、建站,才發現如此幹旱的地方竟孕育出密集的河網和湍急的流水,細細追溯後得知格爾木河發源於(yu) 東(dong) 昆侖(lun) 山,水源主要來自冰川和積雪融水以及山區降水。他說,自己的研究工作便與(yu) 冰川相關(guan) ,實地考察後,既切身感觸到冰川及冰川融水對周邊地區尤其是幹旱地區具有重要意義(yi) 和影響,也更加激發出對青藏高原冰川變化研究的興(xing) 趣和動力。

格爾木濕地站建設過程中,第二次青藏科考中科院空天院分隊隊員揮錘安裝防護欄。中新社記者 孫自法 攝

賈立總結表示,雖然野外環境惡劣艱苦,過程艱辛複雜,但青藏科考是一項神聖光榮的任務,新建格爾木濕地站作為(wei) 本次青藏科考最重要任務之一,通過科考分隊全體(ti) 隊員堅持不懈努力,並得到中科院西北生態環境資源研究院位於(yu) 格爾木的青藏高原冰凍圈觀測研究站的鼎力支持。格爾木濕地站最終建成運行,為(wei) 後續青藏科考大規模天-空-地聯合試驗任務奠定了堅實基礎,也為(wei) 年輕的博士生科考隊員切身感悟科學家精神、踐行“把論文寫(xie) 在祖國的大地上”提供了難得的學習(xi) 和實踐機會(hui) 。

下一步,中科院空天院團隊將基於(yu) 青藏科考工作積累和格爾木濕地站、草地站等野外綜合觀測站點數據,全麵深入開展青藏高原地氣相互作用機製研究,為(wei) 青藏高原生態環境保護和國民經濟高質量發展,提供更多更好的“接地氣”觀測數據和研究成果,為(wei) 全球氣候變化研究貢獻中國智慧。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

-

青藏科考:為何要在格爾木河流域建立“接地氣”的綜合觀測站?

初步研究結果表明,在氣候極端幹旱的格爾木地區,夏季時期草場地表和大氣之間存在較強的水汽和能量交換過程,地氣相互作用較為強烈,而在冬季時期更加幹冷,地氣相互作用相對較弱。[詳細] -

青藏科考:中科院空天院團隊為格爾木流域新建觀測站勘查選址

旨在為第二次青藏科考“地氣相互作用及其氣候效應”專題中地基-空基-天基立體協同觀測任務的“西風-季風作用區非均勻下墊麵地氣相互作用機載通量觀測試驗”,新建一處地基綜合觀測站選址。[詳細] -

第二次青藏科考:探訪中科院空天院格爾木流域草地綜合觀測站

據了解,該觀測站是“地氣相互作用及其氣候效應”專題中地基-空基-天基立體協同觀測的組成部分,由中科院空天院賈立研究員為首席科學家的對地觀測水循環與全球變化團隊建設運行和維護管理,並將基於觀測數據開展相關科學研究。[詳細]

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信