長征中的畢業典禮——記中國工農紅軍衛生學校在爐霍

1931年,中國共產(chan) 黨(dang) 在江西瑞金創辦了中國工農(nong) 紅軍(jun) 軍(jun) 醫學校,1932年改名為(wei) 中國工農(nong) 紅軍(jun) 衛生學校,以後發展成中國醫科大學。她是唯一以學校名義(yi) 參加紅軍(jun) 兩(liang) 萬(wan) 五千裏長征,並在長征中堅持辦學且走完全程的院校。長征時期,紅軍(jun) 衛生學校在今四川省甘孜藏族自治州爐霍,這個(ge) 偏遠小縣,麵對著極端困難的條件,表現了堅韌不拔的毅力和頑強的學習(xi) 精神。

紅軍(jun) 醫生與(yu) 藏族百姓(四川民族學院郭重曦繪)

1936年 3月,紅軍(jun) 總衛生部和衛生學校在總司令部駐地爐霍附近一個(ge) 村落住下。相對其他地方,有老紅軍(jun) 回憶說“爐霍是個(ge) 大平地,有一片肥美的草原。幾個(ge) 月來,我們(men) 翻山越嶺,渡河涉川,現在能夠見到這樣一片平,真有說不出的高興(xing) 。翻越黨(dang) 嶺山時紅腫的兩(liang) 眼和雙腿,經過一段時間休息後,也好起來了。再加上這樣好草原,好天氣,我們(men) 的心情格外舒暢。”到爐霍不幾天,紅軍(jun) 衛生學校就舉(ju) 行了隆重的複課大會(hui) ,開學典禮較為(wei) 隆重,流動式的學習(xi) 生活正式結束了。紅軍(jun) 總衛生部賀誠部長、徐立清主任等都到會(hui) 。賀誠部長對學員提出了嚴(yan) 格要求。學校重新宣布了組織體(ti) 製,教員增加,調整了課程。

在爐霍學習(xi) 時,紅軍(jun) 衛生學校學員大部分是來自江西瑞金的第6、7、8、9期沒有結業(ye) 的學員,也有各單位新選派來的,統稱第六期。

學校到達這裏後,立即向藏族同胞宣傳(chuan) 黨(dang) 的民族政策,安定人心,恢複正常教學秩序。與(yu) 此同時,學校也在盡力自己動手,解決(jue) 生活所需。

學校在爐霍複課,困難是很多的,沒有教室,沒有床鋪,沒有紙張。麵對這些困難,學員們(men) 把一個(ge) 有100多平方米的牛圈清理了出來,一部分做教室。另外還安置了兩(liang) 個(ge) 班的臥室。桌凳是用一根大木頭從(cong) 中間鋸開,一半當桌子,一半當凳子。床鋪也是自己釘的木板,上麵再鋪些幹草,睡起來也很舒服。經過大家努力,教室、臥室很快就搞了起來。

這段時間裏,學員們(men) 麵臨(lin) 著極端的食物短缺問題。為(wei) 保障師生基本的生活,校務主任孫儀(yi) 之與(yu) 邱司務長奔波於(yu) 爐霍縣城與(yu) 朱倭等地。學校吃飯是定量分食製,每日三頓可照見鼻子的野菜加青稞粉煮成的粥。每人半碗炒麵,拇指大一塊酥油,加野菜湯一勺,天天不變樣。周末打一次牙祭。個(ge) 頭大、好動的同學三碗、二碗半的稀粥是吃不飽的,女生、體(ti) 弱者常常給予支援,相互勉勵共渡難關(guan) 。即使在如此艱難的環境下,學員們(men) 依然堅持不懈地學習(xi) 。爐霍的氣候多變,學員們(men) 有的把未經熟製的牛皮割成前後兩(liang) 大塊,兩(liang) 邊用帶子連上當成背心穿,也有的弄些羊毛或布絮在單衣裏禦寒。

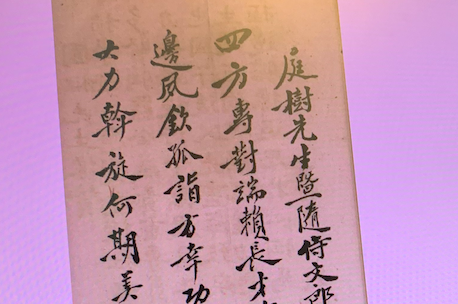

講義(yi) 仍然是由教員自己編寫(xie) ,然後由學員刻製蠟版進行油印。教務主任煞費苦心,千方百計去找紙、尋墨,帶人走遍爐霍附近的寺廟,沒有紙張,大家就出主意想辦法,在附近寺廟裏求得僧人的舊經文紙。這種紙張很結實,上麵雖有些經文,但墨跡很淡,學員們(men) 弄來把教學講義(yi) 再印上去,還可以看清楚。沒有蠟紙,文書(shu) 想出個(ge) 辦法,把酥油化開,把經紙放在化開的酥油裏浸泡,再拿出來晾幹,就成了蠟紙。沒有油墨,把酥油化開後,弄些鍋底灰撚成粉末,然後放到酥油裏攪勻,成了油墨的代替品。鋼筆、鉛筆在當時很少有,削鉛筆和使用鉛筆都非常注意,剩下的鉛筆頭都舍不得扔掉,再用線捆在樹條上繼續使用。沒有墨水就用鍋底灰代替。

教員們(men) 除了給學員們(men) 上課和輔導之外,還需要在深夜編寫(xie) 講義(yi) ,為(wei) 學員們(men) 下一步的學習(xi) 提供支持。沒有書(shu) 本,就是教員口授,學員死記硬背。大家想了許多彌補辦法,如加強輔導、組織互助組;教務主任還提倡“大地當紙,用之不盡,樹枝作筆,取之不完”。同學們(men) 用粗鬆枝燒焦作筆,在地上寫(xie) 寫(xie) 畫畫;把難記的詞名寫(xie) 在胳膊上,隨時學習(xi) ,效果很好。

晚上沒有燈光照明,學員們(men) 隻能借助篝火的光亮來閱讀。每天晚上,同學們(men) 圍坐在篝火四周,一邊取暖,一邊討論功課。有的同學甚至仿照古人的做法,試著收集螢火蟲來作為(wei) 燈光閱讀。此外,學員們(men) 還自製了羊腸線用於(yu) 試驗外科手術,采集中草藥用於(yu) 內(nei) 科。在如此困難的條件下,學員們(men) 每天堅持學習(xi) 12個(ge) 小時,其中8個(ge) 小時用於(yu) 上課,剩下的4個(ge) 小時用於(yu) 自習(xi) 。

學校在長征中用過的藥箱(轉自《光明日報》2021年07月11日)

紅軍(jun) 衛生學校師生麵臨(lin) 艱苦的環境,仍充滿了革命的樂(le) 觀主義(yi) 精神。學校經常響起鼓舞人心的革命歌曲,時常舉(ju) 行歌詠比賽。有的同學甚至自製籃球,用牛皮製作籃球,用牛膀胱做球膽,開展籃球比賽。其中一次與(yu) 紅軍(jun) 大學的比賽中,紅軍(jun) 衛生學校的球隊還取得了勝利。當年“五一”節時,在爐霍的紅軍(jun) 三大學校——紅軍(jun) 大學,黨(dang) 校和衛校是主要參與(yu) 者。很多學員參加了跳高、跳遠、鞍馬等比賽,為(wei) 衛校爭(zheng) 得榮譽,獎品是一塊毛織布。這次運動會(hui) 上,在比賽與(yu) 交流中,他們(men) 結交了不少朋友,有的還加深了感情,最終喜結連理。

在爐霍這段時間,學校的學習(xi) 計劃基本完成了。為(wei) 了檢查學員們(men) 的學習(xi) 成果,學校進行了一次令人緊張的麵試考核,考核成績被記錄在畢業(ye) 證書(shu) 上。據說,考試中有一道題是賀誠部長出的,這道題的大意是,命令你跟隨一個(ge) 連隊執行臨(lin) 時任務。時間一個(ge) 月,由你自己選定20種藥品,紗布,棉花,繃帶除外,重量不超過20市斤,要保證一個(ge) 連隊在一個(ge) 月內(nei) 的醫療衛生需求。這道題目很有實用性、針對性,對學員們(men) 產(chan) 生了很大的啟發,留下深刻的印象。

轉眼間,第六期學員就要畢業(ye) 了。同學情深,學習(xi) 機會(hui) 難得,大家都想多學點東(dong) 西,向上級婉轉地提出是否可以延長學製。學員們(men) 借搓羊毛備寒衣與(yu) 賀誠部長交流,答複是“部隊任務不允許”。學員們(men) 隻能充分發揮青春的活力:堅韌頑強地,分秒必爭(zheng) 地將老師傳(chuan) 授的知識加以消化、吸收,爭(zheng) 取畢業(ye) 考試取得良好的成績,來答謝學校的辛勤培育。

1936年6月1日,紅軍(jun) 衛生學校開了畢業(ye) 典禮大會(hui) 。第六期有40多位學員(2名女生)在四川爐霍順利畢業(ye) 。學員們(men) 非常高興(xing) ,他們(men) 手捧著用當地抄寫(xie) 經書(shu) 的厚紙製作的畢業(ye) 證書(shu) ,豪邁地唱起了自己創作的畢業(ye) 歌:“1931年衛校開辦了,培養(yang) 紅軍(jun) 衛生幹部,努力再努力,科學檢驗是真理,我們(men) 必須理論聯係實際……”表達了他們(men) 對母校的感激之情。大部分畢業(ye) 同學被分配到紅二方麵軍(jun) 和紅四方麵軍(jun) 部隊工作,隻有少數留在後方醫院和直屬機關(guan) 。

紅軍(jun) 衛生學校在爐霍的學習(xi) 情況是一個(ge) 充滿困難和艱辛的曆程。正如老紅軍(jun) 許德在《紅軍(jun) 衛生學校的回憶》中說到的“學校之所以辦得好,因為(wei) 它有一個(ge) 最基本的條件。這個(ge) 條件就是:黨(dang) 的堅強領導,師生們(men) 懷著飽滿的革命熱情,下定為(wei) 革命獻身的決(jue) 心。有了這個(ge) 條件,一切也就都有了。”盡管麵臨(lin) 著食物短缺、嚴(yan) 寒的天氣和艱苦的生活環境,學員們(men) 依然保持著堅強的學習(xi) 意誌和奮發向前的精神。他們(men) 在極其艱難的條件下不斷努力學習(xi) ,為(wei) 將來的醫療事業(ye) 打下了堅實的基礎,展現了紅軍(jun) 衛生學校的良好教育質量和學員們(men) 的不屈精神。

紅軍(jun) 衛生學校第六期學員、曾任中國人民解放軍(jun) 軍(jun) 事醫學科學院科技部部長的何曼秋,在回憶文章中寫(xie) 道,在紅軍(jun) 衛生學校:“六期學生的生活是非常有意義(yi) 的,是值得銘記的歲月。”

紅軍(jun) 衛生學校師生隨軍(jun) 參加了長征的全過程。師生們(men) 邊行軍(jun) 邊辦學並且擔任救護工作。特別是第六期學員在長征途中(今天四川甘孜藏族自治州爐霍縣)畢業(ye) ,創造了我黨(dang) 我軍(jun) 醫學教育史上史無前例的壯麗(li) 篇章。這是中華民族的曆史記憶和寶貴精神財富,是激勵全黨(dang) 全國各族人民不懈奮鬥的力量源泉。

需要補充的是,廣為(wei) 人知的“救死扶傷(shang) ,實行革命的人道主義(yi) ”這句話就是毛澤東(dong) 同誌在1941年初夏,為(wei) 學校第十四期畢業(ye) 生(已更名為(wei) 中國醫科大學第一期畢業(ye) 生)所題。直到今天,中國醫科大學的畢業(ye) 證書(shu) 上還印著這句題詞。(新利平台 特約撰稿人/喜饒尼瑪)

參閱書(shu) 目:

中共中央黨(dang) 史研究室第一研究部編《巾幗紅軍(jun) 憶長征》

劉民安,鍾振寰主編《中國醫科大學校史》

曾誌主編《長征女戰士》

沈陽軍(jun) 區政治部編研室編《紅軍(jun) 將士憶長征》

中共中央黨(dang) 史研究室編《紅軍(jun) 長征紀實叢(cong) 書(shu) 紅四方麵軍(jun) 卷》

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

-

奉命赴藏,父子為國盡忠,令人扼腕長歎!

我在對民國時期西藏曆史的研究中,常常為那些在特殊情況下,憂國憂民的誌士仁人所感動,他們為藏漢各族人民的交往交流交融做出了重要貢獻。[詳細] -

九一八事變後,最早成立的藏族抗日組織“康藏旅京同鄉抗日救國會”

從上個世紀八十年代開始,我就注意關注藏族人民在決定中華民族命運的生死存亡的抗戰中,所做出的貢獻。[詳細] -

1947年“泛亞洲會議”的風波

1946年,“泛亞洲會議”即將在印度新德裏召開。當時,中國中央政府決定派出鄭彥棻、溫源寧、張君勱、杭立武、王星拱、譚雲山、劉毓棠、葉公超等八名代表出席會議。[詳細]

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信