托舉製造強國,培養更多“卓越工程師”——我國工程師人才現狀研究報告

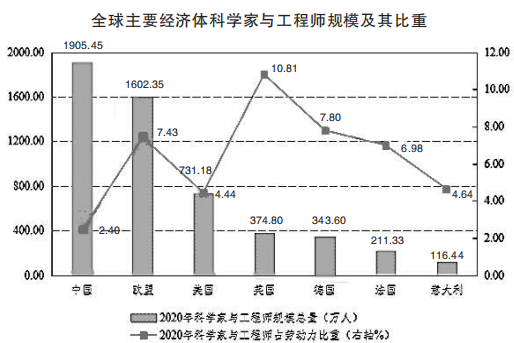

(數據來源:世界銀行、美國國家科學基金會(hui) 、歐盟統計局、中國家庭金融調查數據庫。歐盟數據不包含英國)

編者按

黨(dang) 的二十大報告指出,“加快建設國家戰略人才力量,努力培養(yang) 造就更多大師、戰略科學家、一流科技領軍(jun) 人才和創新團隊、青年科技人才、卓越工程師、大國工匠、高技能人才”,“卓越工程師”被置於(yu) 國家戰略人才力量的重要位置。

作為(wei) 世界工程教育第一大國,在黨(dang) 的全麵領導下,我國工程教育取得了曆史性成就,培養(yang) 造就了眾(zhong) 多高層次工程技術人才,為(wei) 中國乃至全球產(chan) 業(ye) 進步提供堅實的智力支撐。麵對新一輪科技革命和產(chan) 業(ye) 變革,如何建設一支愛黨(dang) 報國、敬業(ye) 奉獻、具有突出技術創新能力、善於(yu) 解決(jue) 複雜工程問題的工程師隊伍?本版特刊登相關(guan) 研究報告及專(zhuan) 家文章。

工程師是國家經濟社會(hui) 發展中重要的人力資本,是我國實施科教興(xing) 國戰略、人才強國戰略和創新驅動發展戰略的重要力量。為(wei) 實現高質量發展這個(ge) 全麵建設社會(hui) 主義(yi) 現代化國家的首要任務,需要對工程師人才供需現狀進行分析研判。根據調研,當前應著力解決(jue) 關(guan) 鍵領域高層次人才供給不足、工程教育與(yu) 工程能力培養(yang) 脫節等突出問題,持續深化產(chan) 教融合,大力創新工程師人才培養(yang) 模式。

看現狀:規模可觀,但仍難匹配製造強國需求

■工程師規模總量大,但占勞動力比重偏低。據西南財經大學中國家庭金融調查與(yu) 研究中心測算,截至2020年,我國科學家和工程師約1905萬(wan) 人,其中工程師為(wei) 1765.30萬(wan) 人,規模總量位居全球前列。但從(cong) 占勞動力比重來看,仍有較大增長空間。我國科學家與(yu) 工程師占勞動力總量的比重為(wei) 2.4%,比美國、歐盟分別低2.04%和5.03%。這在一定程度上製約了我國產(chan) 業(ye) 結構的升級與(yu) 優(you) 化,尚有巨大潛力可挖掘。

■工程師規模與(yu) 製造業(ye) 地位不相匹配。我國製造業(ye) 規模穩居世界第一,增加值占GDP比重高,但製造業(ye) 工程師占從(cong) 業(ye) 人員比重較低。2020年我國製造業(ye) 中科學家和工程師占比僅(jin) 為(wei) 3.55%,遠低於(yu) 德國23.2%、歐盟14.2%的水平。

■新增理工科畢業(ye) 生規模可觀,但占適齡人口比重偏低。接受過高等教育的理工科畢業(ye) 生是工程師最重要的供給來源。2020年,我國新增理工科畢業(ye) 生約342.31萬(wan) 人,遠超其他經濟體(ti) ,反映了我國潛在工程師群體(ti) 的規模優(you) 勢。但從(cong) 占適齡人口(25~34歲)比重來看,我國僅(jin) 為(wei) 1.58%,低於(yu) 法國2.74%、韓國2.68%等水平。工程師潛在供給來源不足,成為(wei) 製約我國產(chan) 業(ye) 結構調整升級的重要因素。

看趨勢:供需缺口或將進一步加大

■工程師勞動力市場長期處於(yu) 供不應求狀態。求人倍率是勞動力市場在一個(ge) 統計周期內(nei) 有效需求人數與(yu) 有效求職人數之比。我國工程師長期處於(yu) 供不應求狀態,尤其是高級工程師的崗位需求量遠超過求職人數。近年來,在新冠肺炎疫情影響和產(chan) 業(ye) 結構升級需求的推動下,初級、中級和高級工程師均呈現嚴(yan) 重供不應求態勢,初級工程師的求人倍率出現較大漲幅。

■工程師未來供需缺口將進一步加大。據西南財經大學中國家庭金融調查與(yu) 研究中心測算,根據我國製造業(ye) 增加值占GDP比重保持穩定的目標,未來15年,我國工程師供需缺口將從(cong) 目前不到1%擴大到32%。若2035年我國工程師占勞動力比重達到發達國家目前平均水平,工程師需求規模則約為(wei) 4500萬(wan) 人。數據分析表明,2023年—2035年,我國工程師供給規模將從(cong) 2023年的2059.2萬(wan) 人增加到2035年的3191.1萬(wan) 人,需求總量與(yu) 供給總量差距不斷拉大。

探原因:理工科就讀意願與(yu) 從(cong) 業(ye) 意願雙下降

■青年就讀理工類專(zhuan) 業(ye) 的意願下降。理工科畢業(ye) 生占總體(ti) 畢業(ye) 生比重一定程度上可以反映相關(guan) 專(zhuan) 業(ye) 的就讀意願。隨著近年來高校擴招,我國理工科畢業(ye) 生規模穩中有升,然而,在畢業(ye) 生總數中的占比則有所下降。2000年,我國理工科畢業(ye) 生在畢業(ye) 生總數中比重高達67%,到2020年則降至不足40%。

青年就讀理工科意願下降是全球國家麵臨(lin) 的普遍問題,其原因大致為(wei) 如下幾點:首先,理工科相關(guan) 專(zhuan) 業(ye) 的學習(xi) 難度遠高於(yu) 人文社科類專(zhuan) 業(ye) 。數據顯示,美國2017年高中畢業(ye) 生對科學、技術、工程和數學(以下簡稱“STEM”)課程感興(xing) 趣的隻有總人數的48.0%,入學時選擇STEM專(zhuan) 業(ye) 的大學生,僅(jin) 有不到40%拿到了專(zhuan) 業(ye) 學位。其次,理工科教學方式缺乏興(xing) 趣導向。在我國,中小學生學習(xi) STEM課程的興(xing) 趣隨年齡增長明顯減弱,部分學校和家長對培養(yang) 學生發現、探究和解決(jue) 問題的能力不夠重視,對激發學習(xi) 興(xing) 趣普遍忽視。此外,就業(ye) 前景不被看好、就業(ye) 要求較高等因素,也導致理工類專(zhuan) 業(ye) 的報考意願進一步下降。

■理工類高校畢業(ye) 生從(cong) 事工程類相關(guan) 職業(ye) 的意願下降。數據表明,我國每年隻有約37%的理工科畢業(ye) 生從(cong) 事工程類相關(guan) 職業(ye) ,且有下降趨勢。從(cong) 薪酬看,理工科專(zhuan) 業(ye) 畢業(ye) 生雖然平均工資較高,但薪資收入最高群體(ti) 的比例低於(yu) 文科專(zhuan) 業(ye) 。這說明,理工科專(zhuan) 業(ye) 學習(xi) 成本較高而就業(ye) 收入相對較低。此外,大量理工科畢業(ye) 生選擇就職於(yu) 高收入壟斷行業(ye) ,加劇了人力資本的錯配,導致工程師供給“後備軍(jun) ”不足。

尋對策:提高就業(ye) 意願,走人才自主培養(yang) 路

■完善頂層設計,以產(chan) 業(ye) 政策帶動工程師人才供給。應針對戰略性新興(xing) 產(chan) 業(ye) ,比如信息技術、生物技術、新能源、新材料、高端裝備等,加大對急需緊缺工程技術人才的培養(yang) 支持;促進製造業(ye) 轉型升級,以產(chan) 業(ye) 需求前景吸引更多人才。健全高技能人才培養(yang) 體(ti) 係,圍繞國家重大戰略、重大工程、重大項目、重點產(chan) 業(ye) 對高技能人才的需求,實施高技能領軍(jun) 人才培育計劃,增強國家核心競爭(zheng) 力和科技創新能力。

■激發學生對於(yu) 科學、技術、工程和數學等基礎學科的學習(xi) 研究興(xing) 趣。應兼顧經濟社會(hui) 發展需要和學習(xi) 者個(ge) 人成長意願,為(wei) 願意學習(xi) STEM課程的學生提供更多支持與(yu) 激勵。啟動學前兒(er) 童科學素養(yang) 培養(yang) 計劃,將數學和科學啟蒙係統納入兒(er) 童日常教育之中,幫助兒(er) 童建立對於(yu) 自然科學、數學和技術的基本經驗,為(wei) 進入學校後係統學習(xi) STEM專(zhuan) 業(ye) 知識奠定興(xing) 趣和認知基礎。通過組織國家科學與(yu) 工程競賽、設置STEM獎學金項目等,提高青年學生對科學、技術、工程和數學的興(xing) 趣。

■提高高校工程技術人才培養(yang) 質量,促進就業(ye) 意願提升。培養(yang) 符合社會(hui) 需求的高質量工程師是縮小理工類學生預期收入與(yu) 實際收入差距、提升就業(ye) 意願的主要途徑。通過教育和行業(ye) 、高校和企業(ye) 密切合作,培養(yang) 造就多種類型的優(you) 秀工程師人才。一方麵,充分調動校企積極性,聯合設計培養(yang) 目標、製定培養(yang) 方案、落實培養(yang) 計劃,實現工程技術人才培養(yang) 和工程實踐深度融合;另一方麵,繼續落實完善“珠峰計劃”“新工科”建設等新一輪針對高等教育理工科學生的人才培養(yang) 政策,借鑒其他國家相關(guan) 經驗,創建具有中國特色的工程人才培養(yang) 模式。

■進一步拓展工程技術人才職業(ye) 發展空間,持續營造尊重工程技術人才的社會(hui) 氛圍。以切實手段增強理工科畢業(ye) 生從(cong) 事工程類職業(ye) 的意願,如提高工程類崗位收入,消除高學曆工程技術人才參評不同係列職稱的待遇與(yu) 福利差異;完善相關(guan) 法律,對工程師需接受的考核和注冊(ce) 進行規定;充分發揮工程協會(hui) 、科技協會(hui) 、行業(ye) 協會(hui) 等機構作用,健全中國特色的卓越工程師能力標準,推動其與(yu) 職業(ye) 資格認證有機銜接,建立與(yu) 國際接軌、相得益彰的卓越工程師認證體(ti) 係。

(作者:秦芳,係西南財經大學中國家庭金融調查與(yu) 研究中心副研究員;謝凱,係西南財經大學經濟與(yu) 管理研究院博士研究生;甘犁,係西南財經大學中國家庭金融調查與(yu) 研究中心主任、教授)

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信