超七成受訪大學生困惑如何找準人生方向

製圖:賈亞(ya) 欣 張子航

“怎樣才能成為(wei) 像院士一樣厲害的人?”“院士在大學時期也迷茫過嗎?”“如何樹立信仰,找準人生方向”……今年3月-6月,湖北校媒聯合全國各區域校媒,就“新時代青年成長與(yu) 院士榜樣引領”這一主題,麵向全國大學生發起問卷調查,收到了1萬(wan) 餘(yu) 名在校大學生向院士提出的1000多個(ge) 問題。

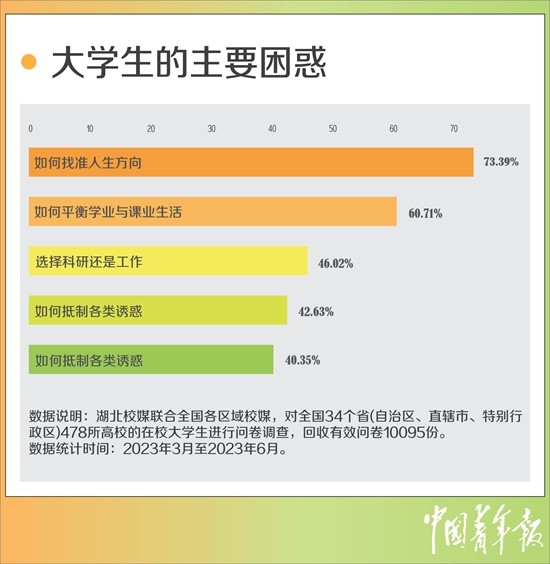

調查結果顯示,73.39%的受訪大學生認為(wei) ,“如何找準人生方向”是自己在大學期間麵臨(lin) 的主要困惑。65.43%的受訪大學生希望從(cong) 院士的大學時代中獲得成長經驗。

此次調查覆蓋全國34個(ge) 省(自治區、直轄市、特別行政區)的478所高校,收回有效問卷10095份。其中,本科在讀6242人,職業(ye) 院校在讀2892人,碩士研究生684人,博士研究生277人,絕大多數受訪者為(wei) 95後和00後。從(cong) 專(zhuan) 業(ye) 來看,理工農(nong) 醫類專(zhuan) 業(ye) 占比46.81%,人文社科類占比33.35%,藝術體(ti) 育類占比11.70%,其他類專(zhuan) 業(ye) 占比8.14%。

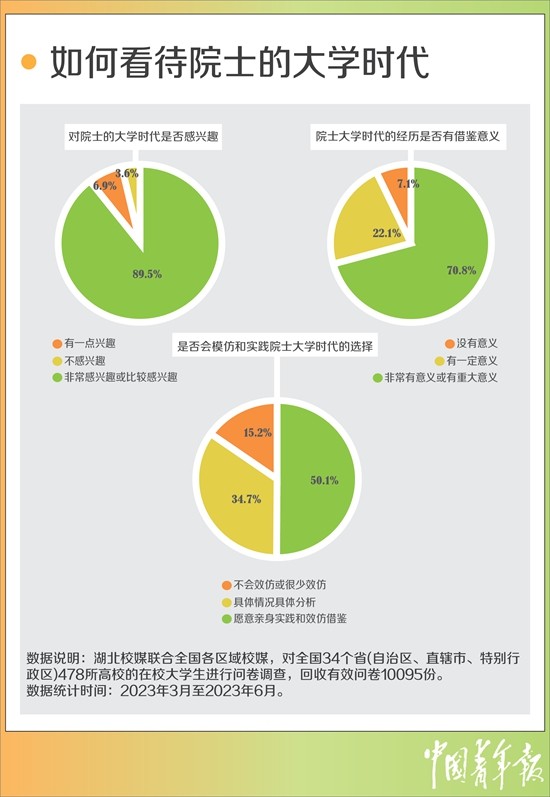

超九成受訪大學生認為(wei) 院士在大學時期的經曆和選擇在當下依然有借鑒意義(yi)

武漢大學遙感信息工程學院2020級本科生周家豪與(yu) 院士的“緣分”,從(cong) 入學之初便開始了。

在張祖勳、劉經南、李德仁等6位院士為(wei) 大一新生開設的《測繪學概論》基礎課上,周家豪從(cong) 中國工程院院士張祖勳那裏第一次了解到遙感技術在災情監測方麵的應用實踐,發達的遙感技術可以為(wei) 防災減災打開一雙“天眼”。這引起了周家豪的興(xing) 趣與(yu) 思考。

大一暑假,周家豪和3名同學一起,前往南充、佛山、武漢等地的應急管理局實地調研,進一步了解了我國突發事件公共治理的現狀,發現了當前應急管理領域一體(ti) 化程度不高、監測視野受限等痛點。

在老師的引薦下,2022年7月,周家豪和團隊成員帶著調研成果,與(yu) 張祖勳進行了一次麵對麵的交流。張祖勳不僅(jin) 為(wei) 幾名同學的做法“點讚”,還用自身經曆鼓勵大家做“有用”的科研,把論文寫(xie) 在祖國大地上。

2008年“5·12”汶川特大地震期間,張祖勳利用自己最新的技術成果DPGrid(數字攝影測量網格),和團隊連續工作24小時,突破大地震造成傳(chuan) 統航空攝影“雜亂(luan) 無章”的局限,製作出震區首個(ge) 數字地麵模型與(yu) 正射影像圖,為(wei) 救援工作提供了一手的衛星遙感數據。張祖勳還繳納了1萬(wan) 元“特殊黨(dang) 費”,支援災區建設。

周家豪從(cong) 未想到,張祖勳年過八旬,工作繁忙,依然願意指導一個(ge) 完全由低年級本科生組成的科研團隊。帶著這份激勵,周家豪和團隊成員潛心鑽研,提出了“空天地一體(ti) 化應急傳(chuan) 感網”的設想,作品《基於(yu) 多無人機協同遙感觀測與(yu) 地理信息資源分析的智慧應急係統》獲評2022年全國大學生測繪學科創新創業(ye) 智能大賽特等獎,科研成果還被帶到了國際地理信息大會(hui) 上向各國專(zhuan) 家展示。

周家豪認為(wei) ,“院士不僅(jin) 是課本裏的學術權威,更是可親(qin) 可信的人生榜樣”。他對兩(liang) 院院士的成長經曆與(yu) 科研人生充滿好奇,“我很想知道,院士何以成為(wei) 院士?院士在大學時期是怎樣萌生科研興(xing) 趣的?”

捧回國際數學地質最高獎“克倫(lun) 賓獎章”的亞(ya) 洲第一人;擔任中國地質大學校長22年,是新中國成立以來任職時間最長的大學校長;從(cong) 教70年,帶出近200名碩士、博士和博士後……成就等身的中國科學院院士趙鵬大,生活中卻一向低調,常以“探礦人”“教書(shu) 匠”自居。

自2010年開通微博以來,趙鵬大發布了2300多條微博,粉絲(si) 達4.4萬(wan) 餘(yu) 人。與(yu) 學生討論宿舍裝修、呼籲教學樓節電、閑暇時“曬娃”、遇到關(guan) 注者還“互粉”……他和年輕人溝通的“活躍”程度,完全看不出這是一位已到鮐背之年的長者。今年92歲高齡的趙鵬大,還曾被學生親(qin) 切地稱為(wei) “最潮老校長”。

在問卷調查中,近九成受訪大學生對院士的大學時代有興(xing) 趣,其中,64.49%的受訪者“很感興(xing) 趣”。79.01%的受訪大學生認為(wei) “院士群體(ti) 和我的心理距離並不遙遠”,81.95%的受訪者願意主動了解院士是怎樣度過大學時代的,92.94%的受訪者認為(wei) 院士在大學時期的經曆和選擇在當下依然有借鑒意義(yi) 。

我的專(zhuan) 業(ye) “好不好”?這屆年輕人的糾結從(cong) 入學開始

回想起4年前與(yu) 地質學專(zhuan) 業(ye) 的“邂逅”,中國地質大學(武漢)大四學生孫家淮至今都覺得“是個(ge) 巧合”。

高考後填報誌願時,孫家淮懷著“不浪費分數”的想法,選擇了中國地質大學(武漢)的地質學專(zhuan) 業(ye) 就讀。入學後才知道,野外科考是每個(ge) 地質學子的必修課。野外實習(xi) 時正值酷暑,頭頂烈日,蚊蟲叮咬,同學們(men) 堅持尋找地層、判斷岩性、解析構造。幾天下來,幾乎每個(ge) 人都曬黑了。

“曾經高分填報的‘最好的專(zhuan) 業(ye) ’,為(wei) 啥這麽(me) 苦?”每當有同學吐槽起野外實習(xi) 的苦和累,孫家淮就會(hui) 想起中國科學院院士殷鴻福在“新生第一課”上,向全校學生分享的“苦樂(le) 觀”。

年輕時的殷鴻福也曾是一個(ge) 沒爬過高山、沒蹚過遠路的“文弱書(shu) 生”,在20世紀50年代“為(wei) 祖國找礦”的號召下,他舍棄當時社會(hui) 上所謂的“熱門”專(zhuan) 業(ye) ,毅然選擇去北京地質學院學習(xi) 礦產(chan) 勘探,並且把自己18歲時的選擇當作一生誌向。耄耋之年的殷鴻福對同學們(men) 深情寄語:“野外很苦,但想想祖國的需要,想想自己對地質事業(ye) 的熱愛,方能苦中作樂(le) ,化苦為(wei) 樂(le) 。”

講台下的孫家淮很受觸動,殷鴻福也成為(wei) 這個(ge) 00後大學生追了4年的“學術明星”。畢業(ye) 時,孫家淮以綜合排名專(zhuan) 業(ye) 第一的成績,保研至中國科學技術大學,繼續在自己熱愛的地質學領域深入鑽研。

“這個(ge) 專(zhuan) 業(ye) 未來前景怎樣?”“專(zhuan) 業(ye) 究竟有沒有‘好壞’之分?”“如果就讀了所謂的‘冷門’專(zhuan) 業(ye) 該如何發展?”作為(wei) 每一位學生進入大學時麵臨(lin) 的第一道選擇題,專(zhuan) 業(ye) 選擇的問題不僅(jin) 是同學們(men) 在3年、4年乃至更長的時間裏的一個(ge) 標簽、一張名片,更關(guan) 乎他們(men) 未來的成長與(yu) 發展。

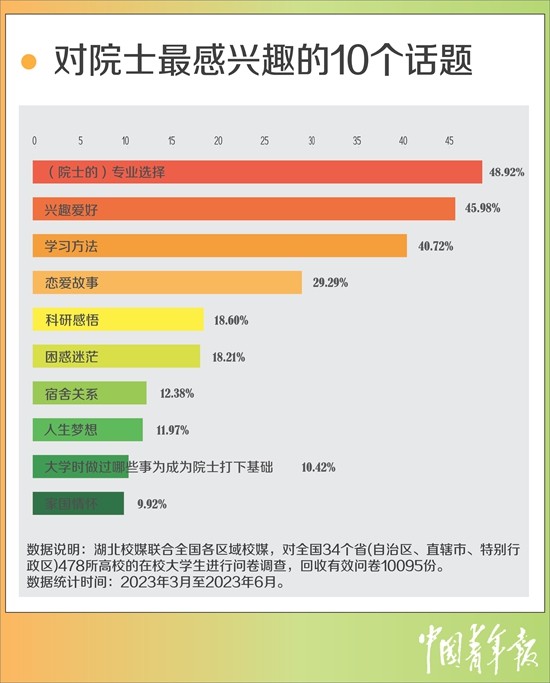

在問卷調查中,近半數(48.92%)受訪大學生想了解院士在大學時代麵臨(lin) 的專(zhuan) 業(ye) 選擇是怎樣的。

此外,針對“如何實現學業(ye) 和課餘(yu) 生活的平衡”(60.71%)、“未來投身科研還是工作賺錢”(46.02%)、“如何抵製網絡遊戲等各種誘惑”(42.63%)等大學期間麵臨(lin) 的諸多困惑,受訪大學生同樣希望從(cong) 院士身上獲得啟迪。

華中師範大學馬克思主義(yi) 學院教授萬(wan) 美容認為(wei) ,當今大學生在學習(xi) 生活中麵臨(lin) 的種種困惑,恰恰說明在青年群體(ti) 中培育科學家精神具有相當的可行性。鮮活的故事、偉(wei) 大的人格都是可供青年借鑒的案例與(yu) 榜樣,每位院士成長過程中的有趣經曆、奮鬥故事,特別是他們(men) 如何麵對曲折、克服困難的過程,有助於(yu) 引導當下年輕人探索自己的人生道路。

中國科學院院士李曙光在大學期間也曾麵臨(lin) 如何平衡學業(ye) 和課餘(yu) 生活的問題。擔任中國科學技術大學學生會(hui) 主席時,每天下午4點半到6點是他固定的工作時間,文藝匯演要籌備、體(ti) 育部要開例會(hui) ……校園裏各類文體(ti) 活動的“大事小情”,都成了李曙光學習(xi) 之餘(yu) 放在心頭的牽掛。

忙完學生會(hui) 的工作後,李曙光晚上6點到食堂吃飯,6點半回到教室,直到晚上10點半之前的4個(ge) 小時,是他“雷打不動”的自習(xi) 時間。同學們(men) 常常看到,4個(ge) 小時裏,李曙光總是“一動不動”,直盯著書(shu) 本。

完成學生會(hui) 工作的同時,李曙光的學習(xi) 成績也沒落下,大學期間每次考試基本穩居年級第一。有一年五四青年節,團北京市委專(zhuan) 門邀請李曙光作為(wei) 學生代表作報告,報告的題目就是“如何協調好學習(xi) 和社會(hui) 工作”。

李曙光這樣解釋自己的學習(xi) 秘籍:對待學習(xi) 一要有興(xing) 趣,要從(cong) 點點滴滴的“小進步”中獲得成就感,可以是攻克了一道難題,也可以是學懂了一節課的知識,進而激勵自己不斷前進;二要有方法,不隨大流,不盲目“開夜車”,該工作時就認真工作,到了學習(xi) 時間則全心投入,關(guan) 鍵在於(yu) 找到適合自己的節奏,高效率地完成各項任務。

調查顯示,作為(wei) 獲得我國科學技術和工程技術領域最高榮譽的人,兩(liang) 院院士在大學時期的各類經曆都對受訪大學生具有吸引力——“小”到興(xing) 趣愛好(45.98%)、戀愛故事(29.29%)、宿舍關(guan) 係(12.38%),“大”到科研感悟(18.60%)、人生夢想(11.97%)、家國情懷(9.92%)。此外,還有18.21%的受訪大學生想知道,“院士在大學時期是否也曾遇到過困惑和迷茫”;10.42%的受訪大學生希望了解“大學時做過的哪些事為(wei) 成為(wei) 院士打下基礎”。

如何找準人生方向?00後大學生想攢夠“六便士”,也期待“找月亮”

華北地區某專(zhuan) 科院校大三學生劉曉菲,1年前順利通過“專(zhuan) 升本”考試,即將迎來畢業(ye) 季。入學前,一心想著早些掙錢的她,特意選擇了“好找工作”的財會(hui) 類專(zhuan) 業(ye) 。

可她逐漸發現,就業(ye) 市場越來越“卷”了,3年前本科學曆即可報考的老家縣城銀行,已要求碩士學曆。與(yu) 此同時,她在企業(ye) 實習(xi) 時了解到,製作憑證等傳(chuan) 統的會(hui) 計工作,正逐漸被機器取代,“似乎留給人工的時間不多了”。是繼續深造,彌補“第一學曆”的遺憾?還是盡早工作,在與(yu) AI的“較量”中多積攢幾年經驗?這成為(wei) 這段時間一直困擾劉曉菲的問題。

和劉曉菲一樣,在回答“大學期間遇到的主要困惑有哪些”這一問題時,73.39%的受訪大學生表示對“如何找準人生方向”充滿困惑。

1952年,17歲的殷鴻福參加了新中國成立後的第一次高考,成績優(you) 異的他明明可以讀清華大學、交通大學的電機、工程等“熱門”專(zhuan) 業(ye) ,卻執意選擇剛成立不久的北京地質學院,學習(xi) 礦產(chan) 勘探,由此開啟了自己70年的地質人生。

70年與(yu) 祖國共進,不斷征服世界地質學研究的高山險灘。在殷鴻福看來,今天國家發展進程中麵臨(lin) 許多壓力重重的“卡脖子”問題,但在自己的青年時代,國家麵臨(lin) 的“卡脖子”問題更多更重,連火柴盒都要冠名一個(ge) “洋”字。

麵對“卡脖子”相關(guan) 的時代之問,殷鴻福用“釘釘子”精神作出回答:“每一位院士之所以成為(wei) 院士,就是在不斷突破國家‘卡脖子’問題過程中成長起來的,而這些都離不開錨定一個(ge) 國家需求的方向不斷掘進的‘釘釘子’精神。”

巧合的是,我國探月工程首席科學家、中國科學院院士歐陽自遠,同樣在1952年考入北京地質學院。

填報誌願時,家裏人建議歐陽自遠學醫,他自己想學天文,但那時國家要發展重工業(ye) ,發展重工業(ye) 就必須找到礦產(chan) 資源。“喚醒沉睡的高山,為(wei) 祖國找出無盡的寶藏”成了當時振奮人心的口號。

歐陽自遠也被這句口號打動了,於(yu) 是第一誌願填報了北京地質學院,第二誌願填報了南京大學天文係。

後來,歐陽自遠將從(cong) 小探索宇宙的夢想與(yu) 地質學專(zhuan) 業(ye) 結合起來,在地球化學、天體(ti) 化學等領域做出大量開創性成果,成為(wei) 中國探月工程最頂尖的科學家之一,被外界稱為(wei) “嫦娥之父”。

反複思考院士的成長經曆後,孫家淮認為(wei) ,院士的科研人生啟示我們(men) ,“人生方向”的命題看似宏大,但實際上與(yu) 每個(ge) 人的生涯規劃、職業(ye) 發展息息相關(guan) 。在人生選擇的關(guan) 鍵時刻,個(ge) 人成長融入國家命運方有大成。

華中地區某985高校碩士研究生鄧琪睿畢業(ye) 後有誌考取基層選調生。她認為(wei) ,每一代人麵臨(lin) 的選擇和際遇不同,00後一代生逢盛世,在麵臨(lin) 人生選擇時,更應該像院士為(wei) 國家突破“卡脖子”難題那樣,將個(ge) 人發展與(yu) 國家需要結合起來,攢夠“六便士”的同時,也不忘抬頭看看頭上的“月亮”。

在某部屬師範類高校漢語言文學專(zhuan) 業(ye) 本科生夏卓看來,兩(liang) 院院士之所以成為(wei) “國家的財富、人民的驕傲、民族的光榮”,不僅(jin) 在於(yu) 其過人的學術成果和科研水平,他們(men) 在治學態度、為(wei) 人處世、精神品質等方麵也一定有著過人之處。雖然是一名文科生,夏卓同樣希望從(cong) 院士身上學習(xi) 這種獨特的“人格魅力”。

調查顯示,84.75%的受訪大學生願意模仿和實踐院士在大學時期的人生選擇。受訪大學生希望從(cong) 院士大學時期的經曆中,獲得成長經驗(65.63%)、掌握學習(xi) 方法(61.88%)、借鑒人生選擇(35.63%)、領略學術前沿(34.85%)、啟迪科研興(xing) 趣(30.41%)等。

(應受訪者要求,劉曉菲、鄧琪睿、夏卓為(wei) 化名)

實習(xi) 生 張子航 中青報·中青網記者 雷宇 來源:中國青年報

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信