中新社鄭州10月18日電 題:為(wei) 何說甲骨文是世界了解中華文明“信使”?

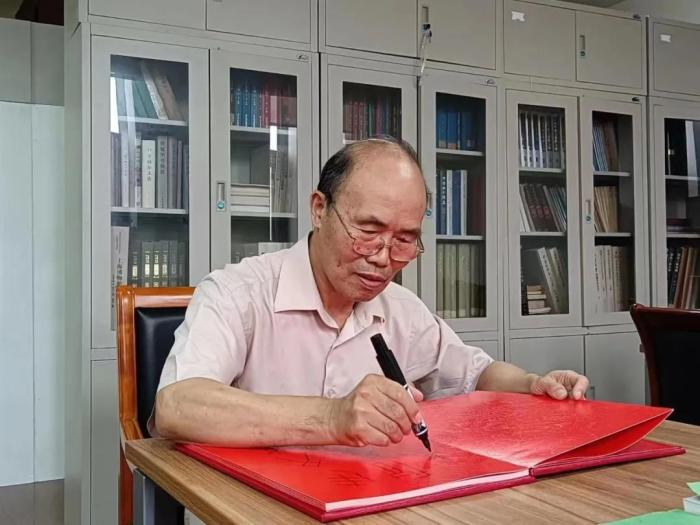

——專(zhuan) 訪中國社會(hui) 科學院學部委員、鄭州大學甲骨學科首席教授宋鎮豪

作者 王宇

甲骨文是中國最早的成文古典文獻遺產(chan) ,可以窺探3000多年前殷商社會(hui) 生活場景,增強曆史信度,豐(feng) 富曆史內(nei) 涵,延伸曆史軸線。甲骨文研究也一度成為(wei) 了解早期中國的國際性“顯學”。中國社會(hui) 科學院學部委員、鄭州大學甲骨學科首席教授宋鎮豪近日接受中新社“東(dong) 西問”專(zhuan) 訪,闡釋甲骨文如何成為(wei) 世界了解中華文明的“信使”。

現將訪談實錄摘要如下:

中新社記者:甲骨文的發現與(yu) 整理,經曆了哪些重要階段,取得哪些研究成果?

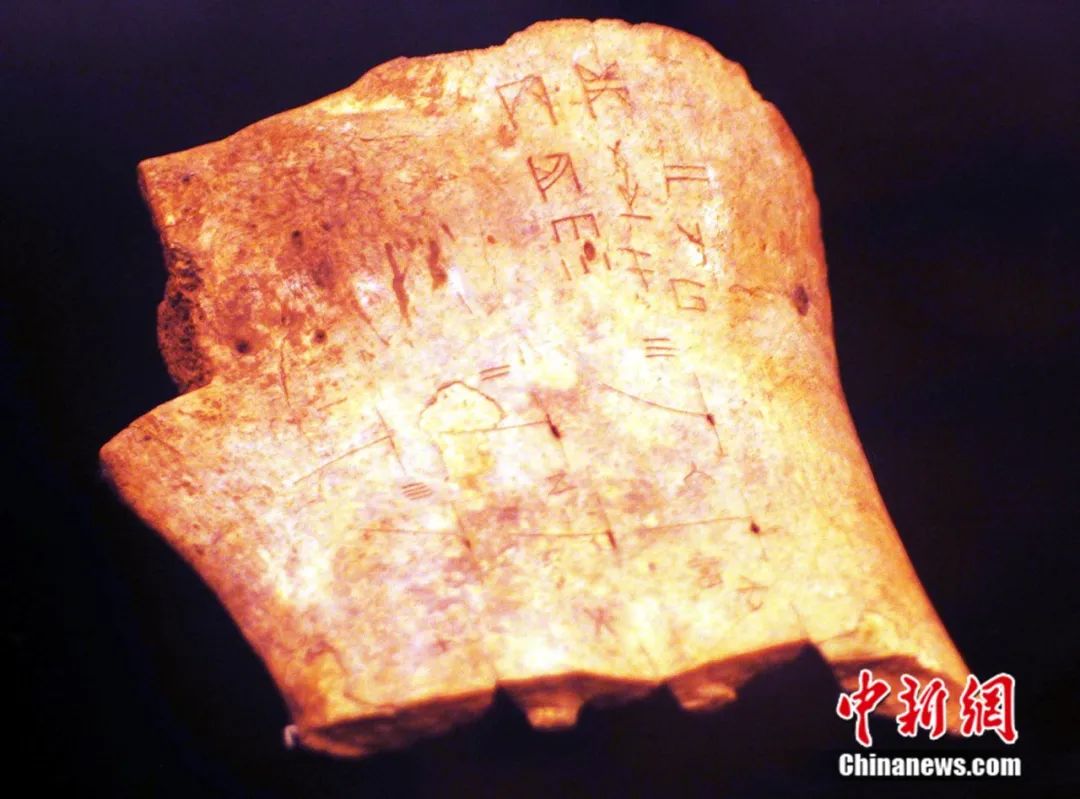

宋鎮豪:甲骨文出土於(yu) 河南省安陽殷墟遺址,屬於(yu) 公元前14世紀至公元前11世紀殷商王都內(nei) 王室及貴族人士的占卜刻辭與(yu) 記事刻辭,刻辭載體(ti) 主要是牛肩胛骨和龜甲,也包括其他動物的骨骼。

資料圖:河南省安陽市殷墟遺址外的文保碑。圖片來源:ICphoto

從(cong) 1899年甲骨文被發現至今已有120多年,甲骨文材料約略有16萬(wan) 片,但著錄刊布的也就7萬(wan) 至8萬(wan) 片,還有很多或藏之官方文博庫房及民間收藏家,或流散於(yu) 世界各國。甲骨文的單字量約4000多個(ge) ,其中約1300個(ge) 見於(yu) 現代漢語字典,其餘(yu) 2000多個(ge) 大都為(wei) 業(ye) 已消逝的人名、地名和祭祀名等,但其詞性、詞義(yi) 基本可據詞位、文例、語境等而約略得知。

120多年來,甲骨文整理研究與(yu) 著錄,有“兩(liang) 王一劉、四堂一宣”的八位著名前賢。其中,王懿榮、王襄、劉鶚是以甲骨文最先的民間發現收藏乃至著錄者而名垂學林,開啟前路的著作是《鐵雲(yun) 藏龜》。“四堂一宣”(羅雪堂、王觀堂、郭鼎堂、董彥堂、胡厚宣)的代表性著作有《殷虛書(shu) 契》《殷虛書(shu) 契菁華》《殷虛書(shu) 契後編》《殷虛書(shu) 契續編》《戩壽堂所藏殷虛文字》《殷虛文字·甲編》《殷虛文字乙編》《殷契粹編》《甲骨文合集》等。

自1950年後,考古發掘出土甲骨文的整理著錄,有中國社會(hui) 科學院考古研究所編著的《屯南》《花東(dong) 》《村中南》等著作。

2008年,我申報啟動了被批準列為(wei) 國家社會(hui) 科學基金重點課題暨中國社會(hui) 科學院“十二五”重大科研項目《甲骨文合集三編》的編著工作,旨在輯集《甲骨文合集》與(yu) 《甲骨文合集補編》漏收以及散見各處的甲骨文,總計著錄甲骨文3萬(wan) 多片。

資料圖:殷墟甲骨文。鈕一新 攝

中新社記者:甲骨文在中華文化與(yu) 文明傳(chuan) 承中有何意義(yi) ?

宋鎮豪:甲骨文是中國最早的成文古典文獻遺產(chan) ,真正的中華基因,足以築牢中華傳(chuan) 統文明發展進程的基盤,可據以追索中國上古史的未知,窺探距今3300多年前後的殷商社會(hui) 生活場景,增強曆史信度,豐(feng) 富曆史內(nei) 涵,延伸曆史軸線。

甲骨文時代屬於(yu) 商王朝後期,商人在龜甲獸(shou) 骨上記錄了真實存在的商王室譜係、王位繼承法、婚姻親(qin) 屬製,社會(hui) 生活中的思想情感表現和族群間的宗教崇拜觀念,商王國“四土”(東(dong) 土、南土、西土、北土)政治疆域地理架構以及國土管理的內(nei) 外服製度,社會(hui) 組織中權貴與(yu) 平民、奴仆的階級結構,經濟產(chan) 業(ye) 的管理者與(yu) 手工業(ye) 勞動者的等級關(guan) 係等。

甲骨文中還有諸多氣象及水旱蟲災的記錄,包括公元前1200年前後的5次月食,是古氣候與(yu) 古天文學研究的重要資料;有許多野生動植物及獵獲象群的記錄,可研究黃河中下遊地區自然生態與(yu) 曆史地理環境的變遷;有粟、粱、黍、麥、稻、大豆等所謂“六穀”;有名類繁多的建築名稱,相輔相成的宮室與(yu) 池苑,已開後世宮廷與(yu) 皇家園林相係的先河;有稱為(wei) “右學”“大學”的年輕子弟就教的學府,是中國傳(chuan) 統“學在官府”的最早雛形。關(guan) 於(yu) 瘟疫的防治既有“禦疫”、毆驅疫鬼、“寧疾”以求“禦眾(zhong) ”消除癘疫等巫術祭祀,也有隔離防疫、禁止謠傳(chuan) 、熏燎消毒、藥物醫防、飲食保健、灑掃居室、清潔環境衛生乃至必要的刑罰懲處等記事。凡此也使商代成為(wei) 極其難得的有出土古文字記載與(yu) 傳(chuan) 世文獻及考古發現相印證的信史時代。

中國文字學研究過去都是以《說文解字》為(wei) 研究主體(ti) ,形成傳(chuan) 統的“說文學”。甲骨文發現以後,作為(wei) 比《說文解字》更為(wei) 古老的原典文獻,可以追溯漢字的前身,了解漢字的演繹脈絡,是研究漢字初原的重要素材。

甲骨文語言是漢語的母體(ti) ,其內(nei) 部有一個(ge) 比較規範的表意語音係統,形聲字就占到40%以上,成為(wei) 中國秦漢以後漢藏語係的重要源頭。甲骨文例的體(ti) 式,有一個(ge) 比較成熟健全、自成體(ti) 係的字形、語素、詞匯、句法和語法係統,與(yu) 現代漢語語法構成一脈相承,已經大致具備現代漢語語法的詞類,如名詞、形容詞、疑問詞、歎詞等。

同時,甲骨文書(shu) 體(ti) 與(yu) 行文走筆具有的高起點、合規度、具變宜的書(shu) 法要素,其刀筆、結體(ti) 、章法三大要素,直接間接影響著晚後書(shu) 學的流變,體(ti) 現出中華民族的美學原則和共同心理。

所以說,繁富多彩的甲骨文承載著厚重的中華文化基因和積澱深沉的曆史根脈,是不可再生、不可替代的可以由已知推未知的中華文明探源之重要資源。

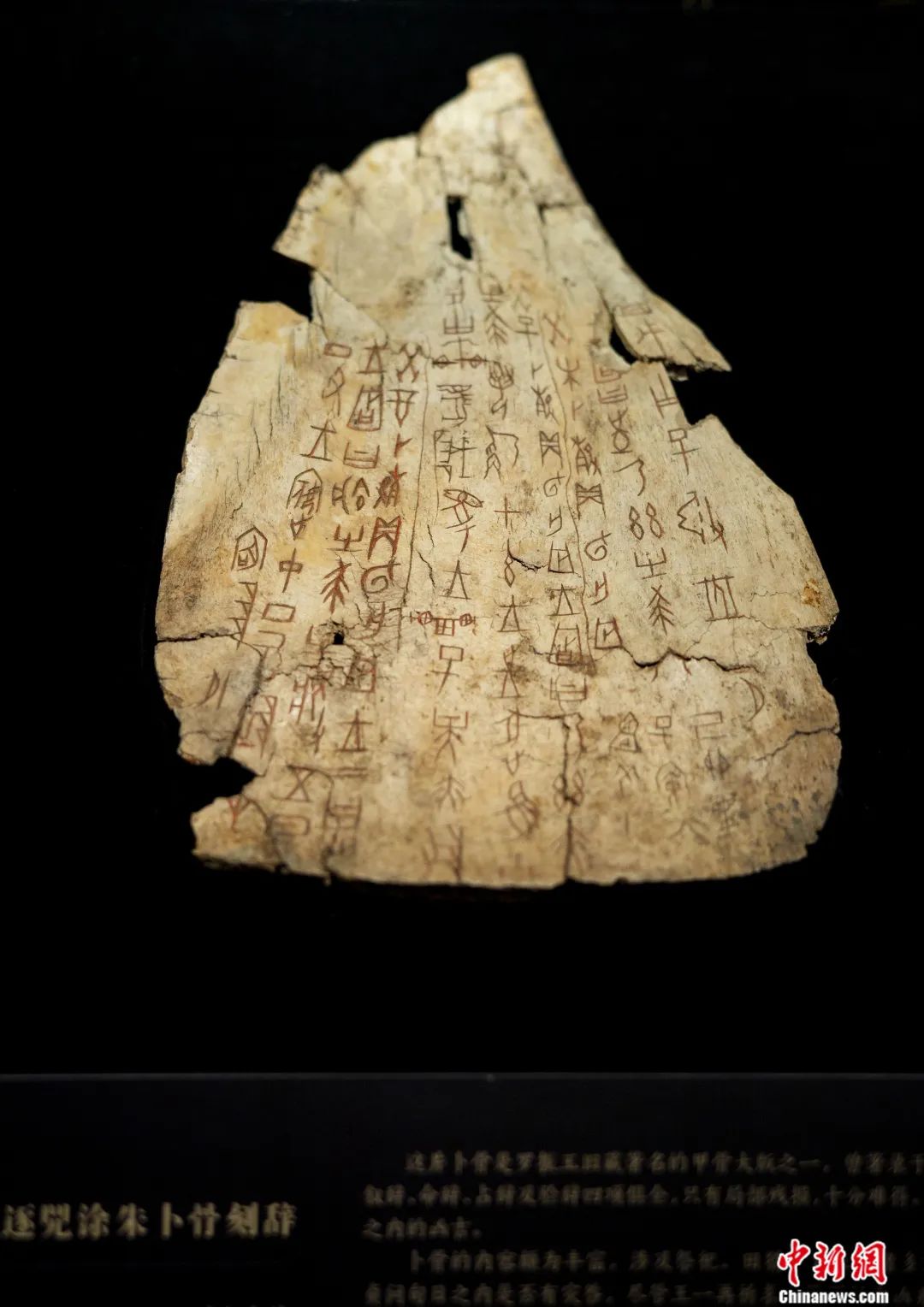

資料圖:位於(yu) 北京的國家博物館內(nei) 的“證古澤今——甲骨文文化展”展出的“王賓中丁·王往逐兕塗朱卜骨刻辭”卜骨。侯宇 攝

中新社記者:甲骨文為(wei) 何被稱為(wei) 世界了解中華文明的“信使”?

宋鎮豪:從(cong) 世界範圍來講,甲骨文可以和古埃及聖書(shu) 文字、兩(liang) 河流域楔形文字、古印度河流域印章文字、中美洲瑪雅文字交相輝映,構成了世界古代文明寶庫的瑰寶,也是世界唯一真正延續至今的文字。

120多年來,中外學者在甲骨文研究方麵取得了豐(feng) 碩成績。中國在甲骨文研究方麵占據絕對的學術話語權,學術成果不勝枚舉(ju) ,其中,《古文字學導論》《甲骨學一百年》等被翻譯為(wei) 多種外文。

當然,外國學者在甲骨文研究方麵也備受關(guan) 注。譬如,1909年美國傳(chuan) 教士方法斂發表《中國原始文字考》,1933年加拿大傳(chuan) 教士明義(yi) 士出版《甲骨研究初編》,1935年蘇聯布那柯夫發表《河南出土的卜骨》,1967年日本學者島邦男出版《殷墟卜辭綜類》,1978年美國學者吉德煒出版《商代史料》,1993年日本學者鬆丸道雄和高嶋謙一出版《甲骨文字字釋綜覽》等。

甲骨文發現後的前50年,中國大量甲骨實物流落海外,被國外漢學家關(guan) 注,紛紛在東(dong) 西方著名刊物予以介紹,如法國《通報》、德國《東(dong) 亞(ya) 雜誌》、美國《東(dong) 方藝術》等,讓甲骨文研究成了解早期中國的國際性“顯學”。

伴隨甲骨文宏富學術文化內(nei) 涵與(yu) 其所反映的殷商社會(hui) 曆史奧秘的逐漸揭開,一門學科性的專(zhuan) 門學問“甲骨學”已經形成。故而,從(cong) 學術角度來看,甲骨學可以說是一門國際性學問,成為(wei) 世界了解中華文明的“信使”。

2006年殷墟作為(wei) 世界文化遺產(chan) 被列入《世界遺產(chan) 名錄》;2017年甲骨文入選“世界記憶名錄”,由此真正確認了甲骨文遺產(chan) 的世界意義(yi) 和國際地位,肯定了甲骨文對東(dong) 亞(ya) 古典文化和社會(hui) 發展產(chan) 生的悠長影響,對甲骨文物的保護與(yu) 傳(chuan) 承具有重要推進作用。這也意味著流散海內(nei) 外各處所有殷墟出土的甲骨文,都應歸屬於(yu) 世界記憶遺產(chan) 。

資料圖:殷墟出土的商代甲骨文。中新社發 周沁軍(jun) 攝 圖片來源:CNSphoto

中新社記者:古文字保護是世界性難題,甲骨文保護有哪些探索和嚐試?

宋鎮豪:甲骨文遺產(chan) 保護確是個(ge) 難題,我們(men) 在甲骨文整理著錄工作中,發現即使保存在恒溫恒濕防震防蟲蛀庫房中的甲骨文物,與(yu) 早期照片或拓本對照,殘損剝落、破碎粉化、文字殘泐( lè,殘泐意為(wei) 金石銘文殘損不全)現象仍不容樂(le) 觀。

安陽是甲骨文的故土,讓所有流落在外的甲骨文物通過數字化的形式集中到安陽,是非常有意義(yi) 的。為(wei) 此,我和安陽師範學院計算機與(yu) 信息工程學院合作,建成了“殷契文淵”甲骨文大數據平台。這一平台包括著錄庫、字形庫和文獻庫,以及甲骨文知識服務平台,即“三庫一平台”。現已收入甲骨著錄153種、圖像24萬(wan) 多幅、甲骨文準確規範的字頭4000多個(ge) 、學術論著3萬(wan) 多種,並且還在不斷充實。

通過研發多維度的信息標注,實現字形與(yu) 異形、字形與(yu) 相關(guan) 工具書(shu) 、著錄、文獻等多功能關(guan) 聯,解決(jue) 了由於(yu) 甲骨文輸入困難與(yu) 信息標注繁瑣而導致甲骨文著錄、文獻資源大規模共享與(yu) 推廣的難題。過去都是逐字搜集研究,費時費力,具有很大局限性,大數據則突破這一局限。大數據等信息化技術使甲骨文研究從(cong) “半勞動力”時代進入“人工智能”時代。(完)

受訪者簡介:

宋鎮豪,中國社會(hui) 科學院學部委員、鄭州大學甲骨學科首席教授、博士生導師、安陽師範學院特聘“殷都學者”,享受國務院政府特殊津貼,兼任教育部等國家八部門“古文字與(yu) 中華文明傳(chuan) 承發展工程專(zhuan) 家委員會(hui) ”委員。國家社科基金重大委托項目“大數據、雲(yun) 平台主持下的甲骨文字考釋研究”專(zhuan) 家組成員。中國先秦史學會(hui) 名譽會(hui) 長、中國古文字研究會(hui) 理事,先後主持完成國家社科基金重大項目、重點項目等20多項。受國家檔案局與(yu) 國家文物局委托擔綱撰寫(xie) “甲骨文申報聯合國教科文組織世界記憶遺產(chan) 名錄”文本並成功入選。代表性著作有《夏商社會(hui) 生活史》《夏商風俗》《中國春秋戰國習(xi) 俗史》等。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信