歐陽中石:書法教育體係的構建者

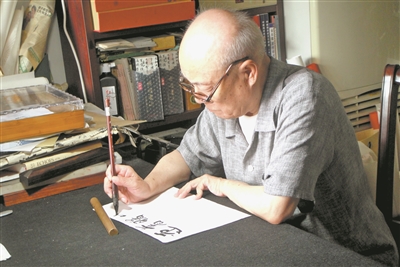

歐陽中石先生 本文作者供圖

歐陽中石先生輕輕地走了。在他生前,雖也有“少無大誌,見異思遷,不務正業(ye) ,無家可歸”的戲謔自評,但他最鍾情的工作還是教書(shu) 。每逢有人真誠地稱他“大師”,他說:“我不是‘大師’,我比‘大師’可大多了,我是‘老師’。”先生自中學畢業(ye) 之後即開始了他七十年的教育生涯。可以說,教育既是他的職業(ye) ,也是他的事業(ye) ,更是他的堅守和情懷。尤其步入晚年後,他專(zhuan) 力從(cong) 事書(shu) 法教育,作出了巨大的貢獻,取得了豐(feng) 碩的成果。

筆者自2009年進入首都師範大學博士後流動站,跟隨歐陽先生從(cong) 事漢字和書(shu) 法的研究,之後又留校任教。在與(yu) 先生朝夕相處和隨時請教的日子,我真實地感受到他對於(yu) 書(shu) 法教育體(ti) 係深入的思考和全方位的構建。

他構建了完整的書(shu) 法教育人才培養(yang) 體(ti) 係

人類文化的任何成果都必須通過承傳(chuan) 才能推動社會(hui) 的發展和文明的進步,而承傳(chuan) 需要每一個(ge) 身處其中的人不懈地探索。上個(ge) 世紀30年代和60年代,沈尹默、陸維釗等先生都曾為(wei) 高校開設書(shu) 法專(zhuan) 業(ye) 作出過努力。

歐陽先生於(yu) 1981年調入首都師範大學(當時名為(wei) 北京師範學院),1985年在全國率先開辦書(shu) 法成人大專(zhuan) 班,以後又發展到本科、碩士。1993年,經國務院學位委員會(hui) 批準,設立我國第一個(ge) 以書(shu) 法為(wei) 研究方向的博士點。1998年,經國家人事部批準,又設立我國第一個(ge) 以書(shu) 法為(wei) 研究方向的博士後流動站。經過三十餘(yu) 年堅持不懈的努力,歐陽先生首次在我國高校構建了從(cong) 專(zhuan) 科、本科直至碩士、博士、博士後完整的高等書(shu) 法教育人才培養(yang) 體(ti) 係,涵蓋了全日製、同等學曆、訪問學者、第二學曆輔修、研究生主要課程進修班、成人繼續教育、書(shu) 法自考等各種教育模式。

1994年,經首都師範大學批準,創建中國書(shu) 法藝術研究所。2005年,擴建為(wei) 中國書(shu) 法文化研究院,同時成立中國大學中第一個(ge) “書(shu) 法文化博物館”。以歐陽先生為(wei) 旗幟和帶頭人的首都師大書(shu) 法學科持續發展壯大,成為(wei) 教育部第一個(ge) 書(shu) 法類藝術師資人才培養(yang) 培訓基地、中國書(shu) 法學科中唯一國家重點培育學科、第一個(ge) 省部級重點學科等。

先生連續擔任五屆全國政協委員。20多年來,他作為(wei) 個(ge) 人或聯名提交了有關(guan) 教育、文化、書(shu) 法等方麵的提案97件,對於(yu) 推動書(shu) 法文化在當代的繁榮與(yu) 發展發揮了重要作用。在從(cong) 事高等書(shu) 法教育之餘(yu) ,他時刻關(guan) 注並親(qin) 力親(qin) 為(wei) 地推動中小學書(shu) 法教育。2013年,85歲的歐陽先生作為(wei) 首席專(zhuan) 家為(wei) 教育部主持製定了《中小學書(shu) 法教育指導綱要》。這些顯著成績,極大促進了當代書(shu) 法事業(ye) 的發展,必將成為(wei) 中國書(shu) 法史上光輝的一頁。

他提出了係統的書(shu) 法教育理念

1985年,歐陽先生在首都師範大學創辦書(shu) 法學科時概括出“書(shu) 麵文心”的理念,用以強調書(shu) 法藝術與(yu) 文辭內(nei) 容之間的關(guan) 係。在長期的教學、研究過程中,他提出了“書(shu) 法文化”的概念,後來,他將之發展為(wei) “作字行文,文以載道,以書(shu) 煥采,切時如需”,認為(wei) “作字”是為(wei) 了“行文”,“行文”則基於(yu) “載道”,至於(yu) “書(shu) ”,主要起到“煥采”的作用,當然,所有這一切都需要“切時如需”。較之“書(shu) 麵文心”的說法,歐陽先生在“文”之上增添了“道”,又強調了“切時如需”。這十六字構建出當代書(shu) 法事業(ye) 與(yu) 我國偉(wei) 大文藝傳(chuan) 統以及時代使命之間的關(guan) 聯,不僅(jin) 表現出我國傳(chuan) 統文人的家國情懷和時代擔當,也描繪出曆代偉(wei) 大書(shu) 法家們(men) 共同的品格。

及至晚年,歐陽先生對於(yu) 書(shu) 學的研究重點轉移到從(cong) 寫(xie) 字到識字領域的研究上,希望可以從(cong) 漢字認知研究入手,跳出文字學和書(shu) 法研究的慣性思維,探討書(shu) 法與(yu) 漢字、藝術與(yu) 文化之間的關(guan) 係。他補充說,人類生活在天地之間,最主要、最直接的思想交流是通過語言來完成的。但是,語言以聲音為(wei) 媒介,往往受到時、空的限製。文字通過對語言的記錄有效彌補了語言的這一缺憾,從(cong) 而為(wei) 人類文明的承傳(chuan) 和文化的發展作出了巨大的貢獻。

歐陽先生的這些理念不但切中了書(shu) 法的內(nei) 核,更推進了今天的文化自信建設。漢字通過對漢語言的記錄,為(wei) 中華文化的承傳(chuan) 作出了不可磨滅的貢獻。千百年來,漢字的這一社會(hui) 功能主要是通過書(shu) 寫(xie) 來實現的。在這期間,人們(men) 又將生活的體(ti) 驗、審美的訴求和文化的提升融入其中,逐漸衍生出中國獨有的書(shu) 法藝術形式。可以看到,從(cong) “闡典墳之大猷、成國家之盛業(ye) ”的曆史使命,到“能者加之以玄妙”的“翰墨之道”,書(shu) 法本身由於(yu) 具有多個(ge) 層麵、多個(ge) 側(ce) 麵的屬性,便成為(wei) 窺視中華文化的窗口,也成為(wei) 中華文化的集中體(ti) 現。

基於(yu) 以上這些思考,他在主持製定《中小學書(shu) 法教育指導綱要》時,開篇即提出,“漢字和以漢字為(wei) 載體(ti) 的中國書(shu) 法是中華民族的文化瑰寶,是人類文明的寶貴財富”,那麽(me) ,在中小學開展書(shu) 法教育,“對培養(yang) 學生的書(shu) 寫(xie) 能力、審美能力和文化品質具有重要作用”。

歐陽先生一直主張將書(shu) 法置於(yu) 文化的大背景下構建書(shu) 法文化學科。在長期的教育教學實踐中,他提出了以“書(shu) 法文化”為(wei) 龍頭,“書(shu) 法史論”為(wei) 兩(liang) 翼,以漢字、碑帖、文獻、鑒藏、材料研究等為(wei) 外圍的“書(shu) 學”概念,長期致力於(yu) “以期成一充實廣闊而淵深之學科”。

早在上個(ge) 世紀80年代,歐陽先生參與(yu) 了中國書(shu) 畫函授大學的創辦,承擔了主要領導工作。他主編了中國書(shu) 畫函授大學書(shu) 法教材,大致勾勒出高等書(shu) 法教育中的教學內(nei) 容體(ti) 係。

在首都師範大學創辦書(shu) 法專(zhuan) 業(ye) 後,他主編或撰寫(xie) 《書(shu) 法與(yu) 中國文化》《中國書(shu) 法史鑒》《書(shu) 法教程》《中國的書(shu) 法》《章草便檢》《學書(shu) 津梁叢(cong) 書(shu) 》《大學本科書(shu) 法專(zhuan) 業(ye) 係列教材》《書(shu) 法專(zhuan) 業(ye) 係列教材》《(新編)書(shu) 法教程》等數十部教材,在有關(guan) 學科領域都有很重要的影響。

至於(yu) 中小學,在他主持的《綱要》中談道:“書(shu) 法教育以語文課程中識字和寫(xie) 字教學為(wei) 基本內(nei) 容,以提高漢字書(shu) 寫(xie) 能力為(wei) 基本目標,以書(shu) 寫(xie) 實踐為(wei) 基本途徑,適度融入書(shu) 法審美和書(shu) 法文化教育。”他還主持編寫(xie) 書(shu) 法教材,舉(ju) 行各種師資培養(yang) 講座,身體(ti) 力行地推動書(shu) 法教育在全國範圍內(nei) 的中小學校開展。

他對書(shu) 法的學習(xi) 與(yu) 創作作出了新探索

關(guan) 於(yu) “學”與(yu) “練”,歐陽先生認為(wei) :“練固然不可少,但是掌握正確的方法更為(wei) 重要。‘學’則是把人家已經公認為(wei) 成功的東(dong) 西拿到自己手中來,這是多麽(me) ‘合算’的事!為(wei) 此,首先要能辨認‘好’與(yu) ‘不好’。在學的過程中要遵守公允的社會(hui) 曆史共識。‘取法乎上’,是‘便宜’的路程。認定目標之後,就要一點不差、惟妙惟肖地把對象學到自己手上來。這樣,第一‘練’好了你的眼睛,第二‘練’好了你的手,看得既準,就能寫(xie) 得出,你的書(shu) 寫(xie) 能力就了不起了。”所以“學”必須注重“實效”。他認為(wei) ,書(shu) 法實踐不是一件很難的事,想達到一般的水平並不難。

歐陽先生曾在大專(zhuan) 班上對學生講:“臨(lin) 帖無‘我’,創作靡‘人’。”意思是說,在通過臨(lin) 帖學習(xi) 古人時,不要考慮“我”作為(wei) 個(ge) 人的存在,但在創作作品時,因為(wei) 所學已經化為(wei) 自身的素養(yang) ,便不要再拘泥於(yu) 古人的條條框框。這句話強調了在臨(lin) 帖和創作過程中“我”和“人”的關(guan) 係,辯證而又合理,但至晚年,他又進一步修正說:“其實自己寫(xie) 字時也是沒有‘我’的。”為(wei) 了加以強調,他甚至不肯使用“創作”這個(ge) 術語。

在當代,由於(yu) 各種思潮的影響,人們(men) 對書(shu) 法審美的要求產(chan) 生了認識的差異,因而提出“標準多元化”的概念,又反過來進一步加劇了技術操作的要求。歐陽先生抓住傳(chuan) 統書(shu) 法論著中對“勢”的論述,充分發揮他對戲曲藝術研究之所得,有意識地思考書(shu) 法創作的體(ti) 勢安排和總體(ti) 布局。每逢創作之前,他總是預想“為(wei) 書(shu) 之體(ti) ,須入其形”,使之“縱橫有可象”,然後作書(shu) ,往往一次成功、一氣嗬成,鮮見失敗之作。他經常說,寫(xie) 字是沒有穿上行頭的戲劇。為(wei) 了讓學生聽得明白,他談到京劇中的“子午相”,要求演員在亮相的時候,麵部、眼神、胸部、雙臂、腿腳的擺放應處於(yu) 合適的位置,趨於(yu) 合適的方向,而又能互相映襯,從(cong) 而達到整個(ge) 身體(ti) 的動態平衡。直至晚年,他去青島出差時還亮了一個(ge) 身段,右足獨立,左足高抬,左臂似向後,右臂前揚,果真是修短適宜、收放有度、開合有矩!

歐陽先生依依不舍地離開了長期為(wei) 之奮鬥的講壇。記得2007年,他獲得全國模範教師的榮譽稱號時曾說:“模範教師這是我們(men) 這個(ge) 集體(ti) 的榮譽,它應當屬於(yu) 我們(men) 這個(ge) 集體(ti) !”如今,在全國範圍內(nei) ,已經將近兩(liang) 百所高校開設書(shu) 法專(zhuan) 業(ye) ,中小學書(shu) 法教育也漸次有序地展開。我們(men) 在懷念先生的同時,將他和前輩們(men) 開創的事業(ye) 繼續開拓和發展。

(作者係首都師範大學中國書(shu) 法文化研究院副教授)

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

-

西南民族大學:唱響教育扶貧奮進曲

扶貧先扶誌,扶貧必扶智。長期以來,西南民族大學積極響應黨中央號召,發揮高校專業優勢,以科技扶貧、智力扶貧為主要抓手,多措並舉服務民族地區經濟發展,摸索出一條具有特色的教育扶貧路。[詳細] -

弘揚憲法精神,提升青少年法治素養

青少年時期是人一生中的黃金時期,青少年更是祖國的未來,青少年憲法意識和法治素養的培養顯得尤為關鍵和重要。[詳細] -

全國高校思政課教師人數突破10萬人

記者從教育部3日舉行的新聞發布會上了解到,截至2020年11月,登記在庫的全國高校思政課專兼職教師總數達106411人,首次突破10萬人大關。[詳細] -

“雲端”上的康巴教育快車道

2002年,甘孜州康定中學和成都名校合作,開辦了高中遠程直播教學班,成為甘孜州第一所“吃螃蟹”的學校。[詳細]

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信