提升職教適應性 服務經濟社會發展

“統籌職業(ye) 教育、高等教育、繼續教育協同創新,推進職普融通、產(chan) 教融合、科教融匯,優(you) 化職業(ye) 教育類型定位。”黨(dang) 的二十大報告對職業(ye) 教育發展提出新的部署要求,為(wei) 了更好地服務於(yu) 國家發展戰略,連日來,各職業(ye) 院校師生認真學習(xi) 貫徹黨(dang) 的二十大精神,為(wei) 黨(dang) 育人、為(wei) 國育才,努力培養(yang) 造就更多大國工匠、高技能人才。

黨(dang) 的二十大勝利閉幕後,天津渤海職業(ye) 技術學院黨(dang) 委書(shu) 記魏炳舉(ju) 帶領全校師生學習(xi) 黨(dang) 的二十大精神,思考如何培養(yang) 更多大國工匠、能工巧匠,完善校企合作機製。“作為(wei) 全國首家魯班工坊建設單位,我們(men) 在深化職業(ye) 教育國際化方麵一直積極發揮示範作用。”魏炳舉(ju) 說,“我們(men) 將牢記實幹興(xing) 邦的理念,做到‘一分部署、九分落實’。”

連日來,寧夏職業(ye) 技術學院舉(ju) 辦了一係列座談會(hui) 、主題班會(hui) 和主題黨(dang) 日活動,全麵覆蓋師生群體(ti) 。藝術設計學院黨(dang) 總支副書(shu) 記馬學禮表示,要熟讀黨(dang) 的二十大報告,準確領會(hui) 和把握黨(dang) 的二十大精神的思想精髓、核心要義(yi) ,牢固樹立堅定不移聽黨(dang) 話、跟黨(dang) 走的理想信念,做文明守紀,吃苦耐勞,勇於(yu) 擔責的新時代好青年。

10月25日,湖南化工職業(ye) 技術學院黨(dang) 委書(shu) 記陳超為(wei) 學校馬克思主義(yi) 學院、商學院的全體(ti) 教職工,以及部分學生黨(dang) 員代表宣講黨(dang) 的二十大精神。他提出,要把學習(xi) 宣傳(chuan) 貫徹黨(dang) 的二十大精神作為(wei) 學校當前和今後一個(ge) 時期的首要政治任務,迅速掀起學習(xi) 宣傳(chuan) 貫徹黨(dang) 的二十大精神的熱潮,更好開展學習(xi) 宣傳(chuan) 黨(dang) 的二十大精神係列活動,特別是馬克思主義(yi) 學院要先學一步、深學一層,做好在全體(ti) 學生中的黨(dang) 的二十大精神理論闡釋工作。

這幾天,在革命老區貴州遵義(yi) ,遵義(yi) 市職業(ye) 技術學校通過行政會(hui) 等形式,深刻領悟黨(dang) 的二十大精神。“作為(wei) 一名新時代的青年教師,我將把黨(dang) 的二十大精神貫徹到教學工作中,講好每節課,立足自身崗位積極作為(wei) ,繼續以國家戰略需求為(wei) 導向,培養(yang) 技能強、素質優(you) 、能擔當的技能型人才。”學校教師範小煜說。

《母親(qin) 的呼喚》《石榴花開望籽熟》《紅色輕騎兵》……一首首充滿愛國情懷、展現中華民族精神風采的歌曲正在內(nei) 蒙古自治區科爾沁藝術職業(ye) 學院排練。這些歌曲的作曲者王曉紅是該校教務科研處處長、古箏新箏研究中心主任。她與(yu) 師生一起,深入學習(xi) 研究黨(dang) 的二十大報告,把黨(dang) 的二十大精神學深悟透、融會(hui) 貫通、落到實處。“用文化藝術傳(chuan) 承紅色基因,用文藝作品增強精神力量。”王曉紅動情地說。

作為(wei) 長期從(cong) 事測繪和地理信息專(zhuan) 業(ye) 教學與(yu) 科研工作的教師,雲(yun) 南省昆明冶金高等專(zhuan) 科學校測繪學院院長呂翠華在深入學習(xi) 黨(dang) 的二十大精神後表示:“作為(wei) 一名教育工作者,要明確新時期的曆史使命,在開展專(zhuan) 業(ye) 教學的同時,積極探索育人模式、途徑和方法,為(wei) 社會(hui) 輸送更多高素質測繪技術技能人才,辦出社會(hui) 滿意、家長滿意和師生滿意的測繪職業(ye) 教育,為(wei) 雲(yun) 南地方經濟建設和社會(hui) 發展提供測繪人才支持。”

陝西省延安職業(ye) 技術學院的符甜餘(yu) 是醫學係康複治療技術專(zhuan) 業(ye) 2022級學生,在參加了一係列學習(xi) 貫徹黨(dang) 的二十大精神的活動後,她深深為(wei) 黨(dang) 的二十大精神所感召,更加堅定了要成為(wei) 醫療領域時代新人的信念。“作為(wei) 新時代青年大學生,我要迎難而上,努力以高標準、嚴(yan) 要求不斷鞭策自己,努力開拓創新,創造更加美好的明天。”符甜餘(yu) 說。

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

-

青海“供需對接”200餘職教專業打造特色專業群

29日,記者從青海省教育廳獲悉,該省重點建設一批高水平學校和專業,全麵開展職業教育提質培優行動,一體化設計中職、高職、本科不同層次培養體係,開設涵蓋19個專業大類的200多個專業。[詳細] -

鄉村美育要更好吸收本土資源

近日有媒體報道,一所地處內蒙古自治區赤峰市寧城縣的鄉鎮中心小學美育活動聲名鵲起,引發社會關注。該小學美術教師倪淑麗帶領孩子們共同創作完成了一幅長達37米的巨幅剪紙作品《絲路山水地圖》。[詳細] -

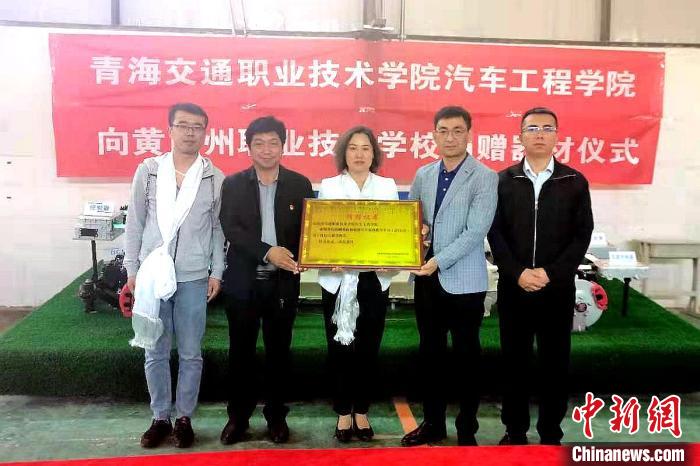

汽車“花木蘭”高原執教:努力成為職業教育“點燈人”

白露時節,記者在位於青海省西寧市的青海交通職業技術學院,見到了師生稱之為汽車“花木蘭”的汽車工程學院黨總支書記、院長李富香。 [詳細]

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信