緬懷陳慶英老師

今天是5月11日,是陳老師離開我們(men) 的第30天。陳老師於(yu) 4月11日在成都逝世,噩耗傳(chuan) 來悲痛不已,雖然我知道最近陳老師的病情越來越嚴(yan) 重,時好時壞,但萬(wan) 萬(wan) 沒想到噩耗來得這麽(me) 快,使我一時無法接受!

我一直計劃著在已故著名藏族作家央珍啦對陳慶英老師訪談的基礎上,增加內(nei) 容重新寫(xie) 一篇藏文版的陳老師的訪談文章。但從(cong) 去年開始,陳老師的身體(ti) 每況愈下,本想於(yu) 4月份去成都看望老師,順便補充一些材料。這個(ge) 意向,我曾給小華(即陳老師的女兒(er) 陳立華)也講了。從(cong) 今年藏曆新年起,除了隔兩(liang) 三天跟小華問問陳老師的病情外,我不敢打攪老師了。前段時間,小華說陳老師的病情越來越不穩定,我請小華在老師狀態好的時候,幫我問問我想要補充的內(nei) 容,並且用手機錄下來。我的初衷是,通過對陳老師的采訪,讓藏族讀者了解陳老師一生為(wei) 藏學事業(ye) 所付出的心血和精力,以及做出的重大貢獻;同時也想以這種方式感謝陳老師一直以來對於(yu) 我自己的學術指點和幫助。 沒想到此事成為(wei) 我人生一大憾事!

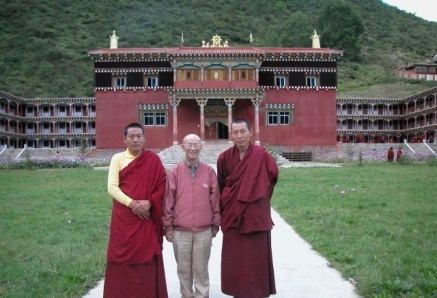

圖為(wei) 2019年5月在陳慶英先生四川邛崍家中

出殯那天,因種種原因我沒能到成都送陳老師最後一程,因此,我懷著悔意和沉痛的心情翻開我和陳老師在微信上的聊天記錄,其中大部分是我向他請教的相關(guan) 學術方麵的內(nei) 容。從(cong) 2018年以來的許多聊天內(nei) 容還保存著,因為(wei) 有些內(nei) 容還需要往回去查看,所以我沒舍得刪。現在更舍不得把它刪除,我會(hui) 把它永遠收藏起來,當作對陳老師的紀念。

在這個(ge) 特殊的日子裏,重溫這些內(nei) 容是極度悲傷(shang) 和心痛的一件事情,不由自主地湧現出很多往事。我和陳老師是同事關(guan) 係,又是“師生”關(guan) 係。我曾在中心圖書(shu) 館工作時,由於(yu) 工作需要,1999年至2000年我被借調到漢文編目室做了分類編目工作,和已故的師母永紅在同一個(ge) 辦公室,師母與(yu) 我關(guan) 係很好。她知道我平時喜愛學習(xi) ,有時候也寫(xie) 一些文章發表,她建議我去聽陳老師的講課。當時陳老師在他辦公室給中央民大藏學院的博士生講課,講的內(nei) 容是漢文史籍當中的有關(guan) 藏族史料。我和陳老師雖然很熟悉,有時也去請教一些學術上的問題,但是直到此次聽課我才真切地感受到陳老師藏學知識的淵博與(yu) 睿智。課間,陳老師還給我們(men) 推薦一些學習(xi) 藏族曆史必備的史料,我經常去旁聽,受益頗多。

後來我還曾打算報考陳老師的博士生,但是種種原因未能如願。我雖不算真正意義(yi) 上的學生,但也有幸成了陳老師的同事,而且同在一個(ge) 樓層辦公,便有了近水樓台、隨時求教的機會(hui) 。我得到了陳老師的許多學術指點,從(cong) 這一點來說,我也算是陳老師的學生了。我遇到學術上的大小問題就經常習(xi) 慣性地求助於(yu) 陳老師,他也誨人不倦、不厭其煩地給我講,推薦相關(guan) 文章和書(shu) 籍讓我讀。我所關(guan) 注和研究的是藏族曆史,包括蒙藏關(guan) 係史,以及相關(guan) 檔案和文書(shu) ,這都是陳老師的看家本領。陳老師撰寫(xie) 了《帝師八思巴傳(chuan) 》《蒙藏民族關(guan) 係史略》(合著)和《蒙藏關(guan) 係史大係•政治卷》等著作與(yu) 許多相關(guan) 文章,他所撰寫(xie) 的元明清時期的曆史類作品基本上是與(yu) 蒙藏關(guan) 係史有關(guan) ,成就卓著。

我研究藏族傳(chuan) 統官職囊索的緣起也是與(yu) 陳老師有關(guan) 係。在一次與(yu) 他的交談中,談到了我們(men) 家鄉(xiang) 熱貢的曆史,在陳老師的啟發和幫助下,我開始關(guan) 注和研究囊索。在撰寫(xie) 相關(guan) 囊索的幾篇文章中,也得到了他的許多幫助。

2014年夏天,我陪同陳老師到青海參加為(wei) 期七天的“知名專(zhuan) 家青海行考察”活動,此次活動是由青海省統戰部承辦的。考察期間,我們(men) 前往青海塔爾寺和海北州海晏縣和祁連縣等地實地考察。我陪同陳老師一起考察,並提交考察心得和建議,但後續的係列活動我沒有參加。當時陳老師還圍繞“青海省創建民族團結進步先進區的理論與(yu) 實踐”主題,結合考察撰寫(xie) 了《深刻認識省情,發掘曆史文化資源,服務創建活動》一文,載於(yu) 《青海省創建民族團結進步先進區的理論與(yu) 實踐》(青海省委統戰部主編)。

圖為(wei) 2014年考察期間,專(zhuan) 家學者們(men) 與(yu) 塔爾寺寺管會(hui) 領導交流

在此次考察期間,每到一個(ge) 地方總有許多慕名拜訪陳老師的人。有一次在海北州,我們(men) 吃完晚飯到賓館門口,有兩(liang) 位州政協文史辦的人在等陳老師,說他們(men) 在擬編纂一本《海北州文史資料(夏茸尕布)》,需要請教陳老師有關(guan) 第八世拉莫夏茸尕布的曆史。陳老師客氣地把我們(men) 讓到了他的房間先稍等片刻,自己去了衛生間,看得出來陳老師身體(ti) 不是很舒服。好在我自己也一直關(guan) 注和研究拉莫夏茸尕布及其相關(guan) 曆史,因此,我們(men) 在等陳老師的時候,我主動給他們(men) 講了一些有關(guan) 曆史,並且推薦檔案文獻和文章等相關(guan) 資料。陳老師出來後,給他們(men) 更細致地講述了曆史上的夏茸尕布,還結合當日考察白佛寺(即曆史上夏茸尕布的官邸烏(wu) 爾蓋)和海北原子城等內(nei) 容,談了第八世拉莫夏茸尕布在新中國成立前後為(wei) 海北州社會(hui) 曆史發展所作的貢獻,以及“兩(liang) 彈”基地等國防建設中所發揮的作用等等。陳老師所談的問題及其視角使我茅塞頓開,也開闊了我的研究思路和眼界。到了祁連縣城還有人請他去家裏做客,陳老師所到之處,受到人們(men) 的歡迎,一路都有人看望或請教學問。此次陪同考察,我受益匪淺,終生難忘!

圖為(wei) 2014年考察期間,陳慶英先生在青海海北州祁連縣小東(dong) 索草原

從(cong) 2018年開始,陳老師的身體(ti) 狀況不是很好。近幾年每到夏天,陳老師就去青海省藏醫院住院做康複治療。期間,他還被青海民族大學請去做係列講座。十幾天前,小健(即陳老師的二兒(er) 子陳立健)說,本來5月份陳老師打算回北京住一段時間後,去青海省藏醫院做治療。現在,陳老師再也回不到他的第二個(ge) 故鄉(xiang) ——青海!

記得2018年夏天,陳老師在青海省藏醫院住院,那時我也在西寧休假。在陳老師出院後,我陪同他去考察西寧周邊的佑寧寺、白馬寺和塔爾寺等。那時候除了陳老師的腿有點不適之外,身體(ti) 狀態還不錯,還能爬到白馬寺。4月11日陳老師走的那天,那次陪同我們(men) 前往寺院的娘先才讓同學在微信朋友圈發了當時給陳老師和我在白馬寺石碑前拍的照片,再次看到照片,我覺得極其珍貴又非常難過。

那次出行最值得一提的是塔爾寺考察。陳老師曾經在青海省社會(hui) 科學院工作時(1984年至1993年),和他們(men) 的研究團隊在塔爾寺做了幾年的實地考察,編寫(xie) 了《塔爾寺概況》。陳老師從(cong) 塔爾寺的各個(ge) 殿堂到所藏典籍、碑文等情況,包括寺院的宗教活動和酥油花的製作等,都非常了解。每到一座佛殿,陳老師能講出很多相關(guan) 曆史及其人物和事件,對塔爾寺的每個(ge) 角落都非常熟悉。我收獲頗豐(feng) ,使我更深入地了解到許多塔爾寺及其相關(guan) 的曆史知識。對我而言,那是一場難忘的文化旅行。

在陳老師患病的日子裏,我還通過微信或電話不斷地打擾他,他仍舊不厭其煩地回答我的問題。記得2020年中心博物館承辦《元代夏魯寺漢藏藝術展》時,由我承擔曆史部分的大綱撰寫(xie) 。雖然我們(men) 的相關(guan) 課題做得較紮實,基礎資料也豐(feng) 富,但還是時不時地需要向陳老師請教許多疑難問題。元代曆史是陳老師的強項,由他所著的《帝師八思巴傳(chuan) 》和擔任負責人兼總主編之一的《西藏通史》是此次展覽必備的參考書(shu) 籍,所以我們(men) 更需要他的幫助和把關(guan) 。有時候所問的內(nei) 容有點多,我想陳老師在手機上寫(xie) 字回答麻煩,請他用語音回應,但他還是習(xi) 慣性地寫(xie) 長長的字給我發過來,心裏很是過意不去。此外,之前陳老師對中心博物館《藏傳(chuan) 佛教活佛轉世專(zhuan) 題展》的方案和內(nei) 容確定等工作給予了極大幫助,起到了重要作用。2017年2月,他在中心博物館為(wei) 配合這一展覽,還做了“專(zhuan) 家解讀藏傳(chuan) 佛教活佛轉世”專(zhuan) 題講座。

如今這個(ge) 和藹可親(qin) 的智者永遠地離開了我們(men) 。他的離世不僅(jin) 是中國藏學界,也是國際藏學界的重大損失。

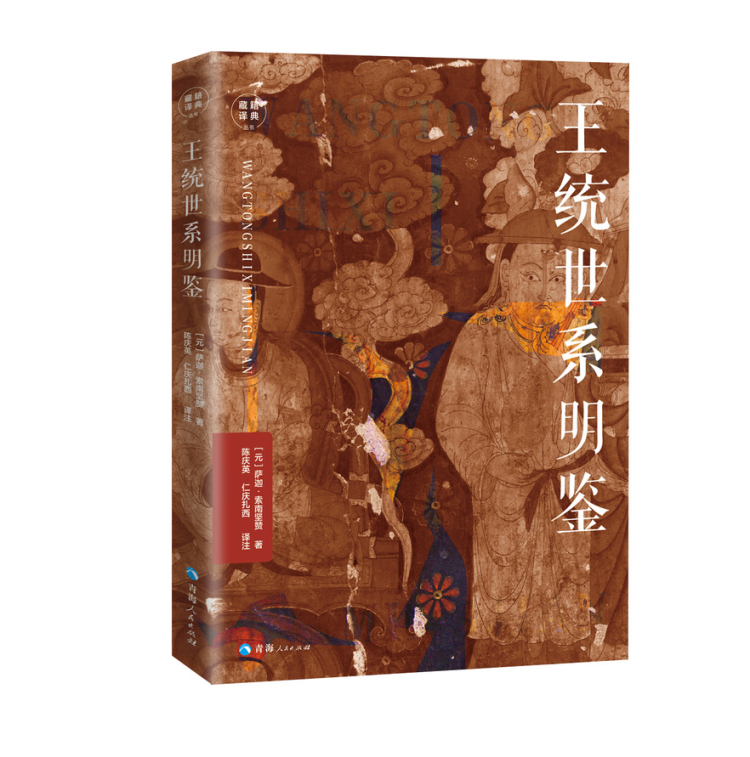

陳老師的學術成就在學界是有目共睹的,除了十幾部學術研究專(zhuan) 著,還有諸多譯著,學術文章也數不勝數,僅(jin) 在《中國藏學》發表的論文就達到30篇。他平時把藏文翻譯當成一種很好的學習(xi) 方法,特別是學習(xi) 藏文古籍。大家都知道陳老師的古藏文很好,而他更擅長於(yu) 元明清時代的藏文法旨和文書(shu) 的翻譯、解讀和研究,這是他的獨到之處,也是無人比擬的地方。他做了許多夏魯的元代帝師法旨等相關(guan) 文告方麵的翻譯、解讀和研究等工作。近年來,我在做《清朝政府、達賴和班禪喇嘛及蒙古首領給曆輩察罕諾門汗的文告的整理、翻譯與(yu) 研究》課題,翻譯和解讀20件相關(guan) 察罕諾門汗文告,涉及清代曆史及蒙藏關(guan) 係史時,得到了陳老師的極大幫助。每當遇到滿蒙藏曆史人物及其事件,以及官名地名等難題,都要向陳老師請教,也隻有陳老師能頓解我心中疑惑。他不懂的就直接說不懂,從(cong) 來不會(hui) 不懂裝懂、誇誇其談。總感覺陳老師沒有把握的問題,一般找誰都解決(jue) 不了。陳老師憑他以往的經驗和曆史知識,給我最接近正確答案的答案,幫我解決(jue) 了一個(ge) 又一個(ge) 難題。我自己雖然是藏文專(zhuan) 業(ye) 科班出身,解讀藏文內(nei) 容時,仍然需要求教於(yu) 陳老師。這不是因為(wei) 我的藏文水平不夠,而更多的是對這個(ge) 領域是否熟悉、鑽不鑽研的問題,這需要的是長期的知識積累。如同陳老師在我的拙作《藏族曆史與(yu) 文化論集》序言中談及:“釋讀和翻譯這些法旨文告,會(hui) 遇到很多曆史名詞和宗教用語,其實是一件難度很大的工作,有時候為(wei) 了一個(ge) 詞語,會(hui) 反複斟酌思考費時一周一月也難以確定。而將這些法旨文告的相關(guan) 人物和曆史事件理清楚,也不是一件容易的事情。”這是他自己的親(qin) 身經曆和體(ti) 會(hui) ,陳老師的學問就是這樣幾十年如一日地堅持不懈,終於(yu) 做到無人能及的學術成就。在我的研究工作中,能夠得到陳老師的學術指導和幫助是我一生的榮幸和財富。

作為(wei) 畢生貢獻於(yu) 藏學事業(ye) 的權威,用藏族傳(chuan) 統對一個(ge) 大學者以“德才賢集於(yu) 一身的智者”(མཁས་བཙུན་བཟང་གསུམ་ལྡན་པའི་སྐྱེས་བུ།)的評價(jia) 來形容陳慶英老師,是再恰當不過了,這是藏族傳(chuan) 統對一個(ge) 智者的最高評價(jia) 和讚美。然而,陳老師不僅(jin) 博學又那麽(me) 謙遜,正如他在訪談中所提及的:“藏族悠久的曆史文化是一個(ge) 很大很深的研究領域,像我這樣一個(ge) 外民族的從(cong) 事這方麵研究的學者,始終是處在一個(ge) 邊學習(xi) 邊探討的過程中。接觸到一些新的文獻資料,加上自己的思考,可能會(hui) 有一些前人沒有論及或者論述不夠充分的新的發現,但是自己的觀點和結論是否正確,是否經得起時間的檢驗?我覺得還是應該始終保持一種謙虛謹慎的態度。”這就是學者本色,是陳老師的治學態度和精神境界,如同藏族哲理詩《薩迦格言·辨混雜篇》中所說:“愚者喜歡賣弄學問,智者喜歡深藏學問,麥秸總是漂在水麵,寶石始終沉在海底。”他的低調做人,高尚品德,淡泊名利的作風,為(wei) 學者表率。

以上僅(jin) 僅(jin) 是自己長期追隨陳老師做學問中的一些回憶和感想。現今,這位和藹可親(qin) 的智者永遠地離開了我們(men) ,他的一生奉獻給了藏學事業(ye) 。吾輩應讀其書(shu) ,知其人,頌其誌。他的嚴(yan) 謹治學,高尚風骨,非凡成績,流芳百世!(新利平台 特約撰稿人/圖 仁青卓瑪)

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

-

那個人走了那本活字典再也打不開了

4月11日晚八點多,同事發來消息,說是陳慶英先生突發心髒病,搶救無效去世![詳細] -

我認識的陳慶英先生

得知陳慶英先生逝世,很是難過。連日來腦海裏不斷浮現他的音容笑貌 ,耳邊響起他帶著四川口音的話語,不能相信這位和藹可親的長者已辭世,也沒敢去詢問友人。[詳細] -

大師風範——記與陳慶英先生的幾次交往

謹以此文悼念著名藏學家陳慶英先生!先生千古! [詳細]

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信