【藏北故事】留在心中的歌:讓人生在藏北高原激情飛揚

近日,我從(cong) 新聞報道中沉痛獲悉:2022年5月8日,中信集團援藏幹部、西藏自治區那曲市申紮縣常務副縣長王軍(jun) 強在前往申紮縣巴紮鄉(xiang) 調研途中發生交通事故,經全力搶救無效,因公犧牲。

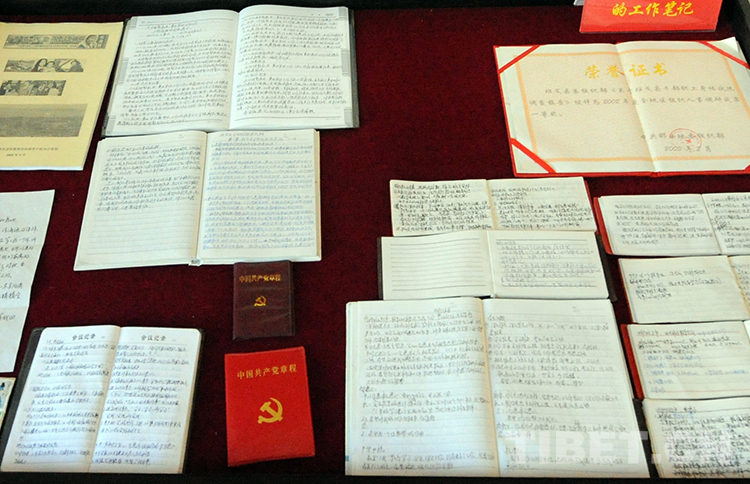

這是王軍(jun) 強生前(右)在申紮縣工作時所拍照片(唐召明翻拍照片)

據報道,“近三年來,他不辭艱辛,踏遍申紮每一個(ge) 角落深入開展調查研究;他因地製宜發展特色畜牧、藏醫藥、水資源開發等產(chan) 業(ye) ,積極探索攜手結對產(chan) 業(ye) 幫扶發展新模式,助力申紮產(chan) 業(ye) 發展、群眾(zhong) 增收;他協調建設了世界上海拔最高的風電示範項目,創造性提出了保護區邊緣建設方案……”

很湊巧,這一風電示範項目正是前不久北京建藏援藏工作者協會(hui) 與(yu) 國家能源集團在“情暖凍土 點亮羌塘”座談會(hui) 上所探討的援藏內(nei) 容。作為(wei) 協會(hui) 秘書(shu) 長,我參加了這一座談會(hui) ,了解了這位平凡而偉(wei) 大的援藏幹部。

這是申紮縣塔爾瑪鄉(xiang) 三村正在運行中的狼王風力發電機組。它是援藏幹部王軍(jun) 強協調建設的世界上海拔最高的風電示範項目(唐召明翻拍照片)

據介紹, 在王軍(jun) 強的協調努力下,這一風電項目作為(wei) 中信集團援藏項目,於(yu) 2021年9月在申紮縣塔爾瑪鄉(xiang) 三村安裝完畢,並投入使用。

這個(ge) 由沈陽永磁電機製造有限公司所研製生產(chan) 的集風式微型電站的“狼王風機”,具有體(ti) 積小、抗風強、免維護等諸多優(you) 勢,克服了大型風機運輸、安裝、維修不便和高海拔功率衰減等缺陷。由它所組成的機組能夠24小時不間斷地確保鄉(xiang) 村公共服務設施和村民們(men) 看電視,使用冰箱、洗衣機和電采暖,以及村辦小企業(ye) 使用電焊等方麵的高質量用電需求,為(wei) 藏北高原偏遠鄉(xiang) 村實現從(cong) “用上電”到“用好電”帶來了福音。

2019年7月,王軍(jun) 強作為(wei) 中央企業(ye) 援藏幹部來到西藏,任申紮縣常務副縣長。

進藏以來,王軍(jun) 強始終牢記援藏初心使命,克服高寒缺氧之艱苦、生活條件之清苦、遠離親(qin) 人之孤苦,主動謀事、用心幹事、努力成事,竭盡全力為(wei) 申紮縣的長治久安和高質量發展貢獻智慧和力量,被當地藏族群眾(zhong) 親(qin) 切地稱為(wei) “援藏大哥”。

在深切緬懷王軍(jun) 強的同時,我不禁想起了藏北西部的那曲地區(現那曲市)申紮、班戈、尼瑪和雙湖4縣的一批批援藏幹部,像王軍(jun) 強一樣,在這片平均海拔5000米的“人類生命禁區”前赴後繼,不顧高寒缺氧而不懈奮鬥的感人故事。

這是由中國海油對口援建的尼瑪縣城(唐召明2009年攝)

2001年,中央第四次西藏工作座談會(hui) 後,中信集團、中國石油、中國海油、中國石化等央企加入援藏大軍(jun) 。其中,中信集團對口支援申紮縣、中國石油對口支援雙湖特別區(現雙湖縣)、中國海油對口支援尼瑪縣、中國石化對口支援班戈縣。於(yu) 是,一批批援藏幹部在這被稱為(wei) “世界屋脊之屋脊”的地方開始譜寫(xie) 一曲曲華美樂(le) 章。

這些年來,我多次來到藏北西部采訪。一批批援藏幹部“缺氧不缺精神,艱苦不怕吃苦,海拔高境界更高”的援藏精神一直打動著我、感染著我。

這是中國石油援藏幹部、時任雙湖縣委常務副書(shu) 記陳軒(左)在雙湖縣中學改造工程上了解施工情況(唐召明2014年7月12日攝)

2014年盛夏,我來到雙湖縣城,首先見到了頭戴黃色安全帽、身穿軍(jun) 大衣的中國石油援藏幹部、雙湖縣委常務副書(shu) 記陳軒。當時,他正在雙湖縣中學改造工程上忙碌。

我早就聽說了這位援藏幹部想雙湖的事、幹雙湖的事、做雙湖人的事跡。

雙湖縣,因其超過海拔5000米的高度而被稱為(wei) “人類生理極限的試驗場”。這裏空氣含氧量不及平原的一半。人們(men) 戲稱,在這裏工作,“躺著都是奉獻”。

在這裏“下鄉(xiang) ”檢查援藏工程的施工情況,最大困難莫過於(yu) 失眠。因為(wei) 在這高寒缺氧的地方,夜裏常會(hui) 被憋醒,猶如上了“絞刑架”。無法入睡的結果是第二天頭疼欲裂,嘴唇也變成了烏(wu) 紫色。

有好幾次,同事們(men) 見陳軒嘴唇烏(wu) 紫,都勸他休息休息再“下鄉(xiang) ”。可他卻總是笑嗬嗬地說“沒事、沒事”,沒過兩(liang) 天依舊去“下鄉(xiang) ”了。

這是由中國石油對口所援建的雙湖縣城正在建設中(唐召明2013年7月27日攝)

從(cong) 2012年起,陳軒和一同援藏的常務副縣長鄭建光,除加大鄉(xiang) 村基礎設施和縣中、小學改造工程項目的資金投入外,還著力進行牧民群眾(zhong) 生產(chan) 生活條件的改善。為(wei) 此,他們(men) 提出醫療援藏的滾動性計劃,希望以後能夠將膝關(guan) 節病、痛風、風濕性心髒病等常見病控製住,不出縣就能夠診斷或治療。

這是中國石油援藏幹部、時任雙湖縣委常務副書(shu) 記胡勇(左二)在嘎措鄉(xiang) 看望患有精神障礙疾病的牧家女,並與(yu) 鄉(xiang) 幹部商量如何送她到近千公裏外的拉薩去治病(唐召明2017年7月26日攝)

援藏幹部摯愛情懷薪火相傳(chuan) 。2017年7月26日,我再次來到雙湖縣,與(yu) 中國石油新一批援藏幹部、雙湖縣委常務副書(shu) 記胡勇驅車來到嘎措鄉(xiang) 。

我看到,胡勇在鄉(xiang) 裏忙碌的幫扶工作中,很是惦記一位患有嚴(yan) 重精神障礙牧家女的疾病診治。這次他到嘎措鄉(xiang) ,抽空看望了這位患病牧家女,還與(yu) 鄉(xiang) 幹部商量如何送她到近千公裏外的拉薩去治病……

自從(cong) 央企援藏以來,雙湖縣和尼瑪縣發生了驚人相似的變化:兩(liang) 三層白牆紅頂的新樓房、寬闊的街道、漂亮的路燈,以及繁榮的市場、眾(zhong) 多的店鋪、琳琅滿目的商品……那是因為(wei) 它們(men) 一同走過了從(cong) 昔日無人區到今朝繁榮新牧區的曆史巨變。

1976年,為(wei) 了解決(jue) 畜草矛盾,西藏拉開開發藏北無人區的大幕,相繼成立了雙湖辦事處和文部辦事處。由此,申紮縣一批批牧民群眾(zhong) 趕著牛羊來到這渺無人煙的地方開始建設新家園。

在國家的大力幫助下,經過多年建設和發展,雙湖辦事處先改為(wei) 雙湖特別區,後改為(wei) 雙湖縣;文部辦事處直接改為(wei) 世界上唯一以太陽命名的縣——尼瑪縣。兩(liang) 個(ge) 縣級單位初具規模。

這是由中國海油對口援建的尼瑪縣城樓房(唐召明2014年攝)

從(cong) 2002年起,中國石油和中國海油分別對口支援雙湖特別區和尼瑪縣,使這對從(cong) 申紮縣所派生出的孿生兄弟,猶如插上騰飛的翅膀。

記得2009年,我從(cong) 雙湖特別區來到尼瑪縣,恰巧中國海油援藏幹部、尼瑪縣委常務副書(shu) 記王江濤去了拉薩。王江濤得知後主動與(yu) 我通了個(ge) 電話,並讓中國海油項目組技術主管文強接待我。

提起王江濤,年輕的文強滔滔不絕。2007年10月29日淩晨,尼瑪縣中學突發流腦疫情。45歲的王江濤遭遇了進藏以來的第一次突發事件:學生旦增在宿舍昏迷,被緊急送到尼瑪縣人民醫院。

恰巧趕上縣委書(shu) 記、縣長出差,作為(wei) 尼瑪縣委常務副書(shu) 記的王江濤被授權負責全麵工作。由於(yu) 縣城醫療條件有限,必須立即向上級部門匯報,請求支援。王江濤以最快速度整理了簡要報告向上級求援,

在那曲地區和自治區醫療專(zhuan) 家組的緊急支援下,30日晚小旦增脫離了生命危險。專(zhuan) 家組初步確定為(wei) 疑似流行性腦膜炎。王江濤和專(zhuan) 家們(men) 吃驚地發現,在小旦增病後兩(liang) 天內(nei) 相繼住院的五名學生患的都是“流腦”。

王江濤帶領縣緊急領導小組密切配合專(zhuan) 家組,將63名曾與(yu) 患者密切接觸的學生隔離,所幸沒有新的傳(chuan) 染。為(wei) 了控製疫情傳(chuan) 播,王江濤與(yu) 自治區和地區專(zhuan) 家組迅速向上級相關(guan) 部門反映情況,自治區衛生廳為(wei) 尼瑪縣免費提供了2500份價(jia) 值20萬(wan) 元的“流腦”疫苗。很快,疫情解除,尼瑪縣恢複了往日的寧靜。

2009年5月,王江濤偶然得知國家財政、建設部門首次出台了資助太陽能光電建築一體(ti) 化項目政策,他興(xing) 奮不已!

過去沒有電,尼瑪縣許多牧民群眾(zhong) 看不上電視,信息閉塞。一次下鄉(xiang) 調研時,他看到用酥油燈照明的牧民是多麽(me) 盼望能用上電燈啊!“以中國海油援藏項目組名義(yi) 去為(wei) 牧民申請太陽能照明項目。”王江濤暗下決(jue) 心。此時,距離第一批申報截止日隻有短短五天時間了。

在與(yu) 中國海油總部及尼瑪縣委、縣政府溝通並獲得一致支持後,王江濤立即協調廠家幫助製定了立項報告和技術報告,同時開具了中國海油援藏配套資金證明。當他把準備好的材料火速遞到有關(guan) 負責人手裏時,剛剛過了截止日期。王江濤陳述尼瑪縣農(nong) 牧民條件艱苦、迫切用電的情況,得到了有關(guan) 部門的同情,特許寬限幾天。功夫不負有心人,首次規模達50KW的申報項目得到順利批準。

援藏兩(liang) 年來,麵對艱苦的環境,王江濤與(yu) 中國海油援藏幹部、尼瑪縣常務副縣長宋剛,以及援藏項目組的三名技術人員一道,利用中國海油的3970多萬(wan) 元投資,為(wei) 尼瑪縣建設了綜合文化活動中心、廣電中心、臨(lin) 街商業(ye) 用房、縣中學的蔬菜大棚、500戶牧民定居點等14個(ge) 工程項目,還購置兩(liang) 輛翻鬥車和一輛鏟車,幫助尼瑪縣組建起第一個(ge) 工程建築隊,用實際行動詮釋了援藏幹部的使命和責任。

此外,中國海油還投資約300萬(wan) 元為(wei) 申亞(ya) 鄉(xiang) 小學修建教學樓和對師生宿舍進行徹底維修改造。施工期間,援藏幹部宋剛看到有些學生在寒冷的冬天隻鋪一張老羊皮、蓋一床薄薄的棉絮,心裏非常難受。於(yu) 是他就聯絡到內(nei) 地的兩(liang) 個(ge) 朋友,共同出資2.7萬(wan) 元,為(wei) 申亞(ya) 小學100名住校生購置了100套枕頭及被褥。宋剛說,能讓孩子躺在溫暖的被窩裏,那是自己應盡的責任。

一分耕耘,一分收獲。2009年6月,項目組技術主管文強以良好的表現和出色的工作被尼瑪縣機關(guan) 第一黨(dang) 支部吸收為(wei) 預備黨(dang) 員;援藏項目組副經理程兵被評為(wei) 總公司機關(guan) 優(you) 秀青年;王江濤榮獲“全國民族團結進步模範個(ge) 人”稱號。

這是由中信集團為(wei) 申紮縣所援建的申紮鎮村委會(hui) 辦公室(唐召明2009年8月9日攝)

我每次來到藏北高原,跟當地人聊天,“援藏幹部”或“援藏項目”是出現頻率最高的詞。無論是縣城的建設還是牧民的網圍欄等,都跟援藏有關(guan) 。

央企援藏轉眼20年,“人類生命禁區”已發生了翻天覆地的變化。一批批援藏幹部進藏雖然黑了肌膚,白了鬢發,損耗了健康,犧牲了親(qin) 情,卻在“人類生命禁區”樹起了一麵“特別能吃苦、特別能忍耐、特別能戰鬥、特別能團結、特別能奉獻”的“老西藏精神”的大旗,為(wei) 藏漢民族團結唱響了一曲曲動人之歌。(新利平台 文、圖/唐召明)

版權聲明:凡注明“來源:新利平台”或“新利平台文”的所有作品,版權歸高原(北京)文化傳(chuan) 播有限公司。任何媒體(ti) 轉載、摘編、引用,須注明來源新利平台和署著作者名,否則將追究相關(guan) 法律責任。

-

【藏北故事】留在心中的歌:祁愛群,一朵永不凋零的雪蓮花

不久前,我在整理“老西藏精神”文字材料時,不由得想起一位在藏北高原犧牲了自己生命的漢族幹部。[詳細] -

【藏北故事】留在心中的歌:難忘藏北教育實現曆史性跨越

近年來,我作為北京建藏援藏工作者協會向牧民群眾發放撿拾牛糞的高原撿拾車誌願者,幾次奔向幾十年來最為熟悉的土地——藏北草原。 [詳細] -

【藏北故事】留在心中的歌:科考尋找雪蛙無果,卻喜見蔬菜大棚

前兩年,我驅車來到西藏自治區那曲市安多、尼瑪、班戈等縣時欣喜地看到,那些星羅棋布、利用豐富太陽能光照的蔬菜大棚遍布整個藏北大地,徹底解決了數千年以來藏北人吃菜難的問題,不由得想起過去的一些往事。[詳細]

新利平台微博

新利平台微博 新利平台微信

新利平台微信